Wasser ist von entscheidender Bedeutung für alles Leben auf der Erde. Doch Übernutzung, Verschmutzung und die Klimakrise gefährden die Wasservorräte weltweit – mit weitreichenden Folgen für die Ökosysteme und uns Menschen. Um Krisen abzuwenden, braucht es eine nachhaltige Gestaltung von Wasserbewirtschaftung.

Entstehung des Wassers auf der Erde

Mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, doch das war nicht immer der Fall. In ihrer Entstehungszeit gleicht die Erde einem Feuerball: Einen großen Teil ihres Wassers erhält sie vermutlich erst – so lautet eine der zentralen Hypothesen – als vor etwa 4 Milliarden Jahren Kometen und Asteroide auf der Erde einschlagen. Die Himmelskörper aus entfernten, kühleren Winkeln des Sonnensystems bestehen großenteils aus Eis, das angesichts der enormen Hitze umgehend in der Atmosphäre verdampft. Als sich die Temperaturen im Laufe der Zeit nach und nach abkühlen, prasselt das Wasser als Sturzregen über Jahrtausende auf die Erde zurück. Und überflutet sie: In den Tiefen des entstehenden Urozeans wird schließlich das Leben seinen Anfang nehmen.

Verteilung des Süßwassers auf der Erde

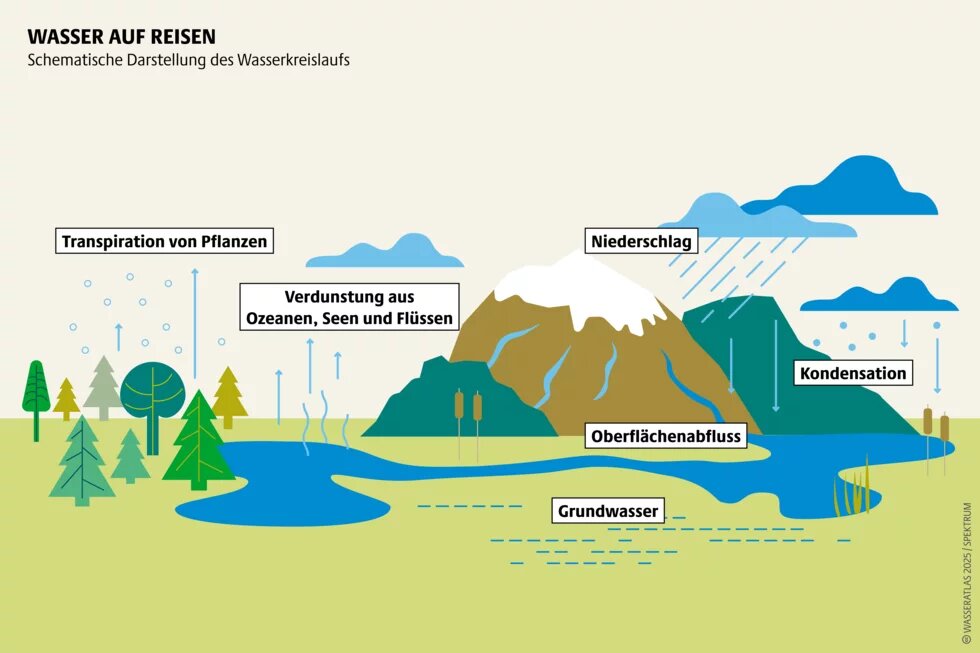

Heute befinden sich 97,1 Prozent des gesamten Wasservolumens der Erde als Salzwasser überwiegend in den Ozeanen. Der Rest ist Süßwasser, das zu 99,7 Prozent quasi permanent in Eiskörpern und tiefen Grundwasserschichten gebunden ist. Die übrigen 0,3 Prozent Süßwasser – etwa 120.000 Kubikkilometer – zirkulieren im Laufe eines Jahres zwischen Meer und Land; ober- und unterirdisch, in flüssigem, festem oder gasförmigem Aggregatzustand. Alles in allem ein perfekter Kreislauf: Letztlich fließt dieselbe Menge, die in der Atmosphäre vom Meer zum Land weht, wieder zum Meer hin ab. Vor allem wegen der komplexen atmosphärischen Zirkulationsmuster ist das Süßwasser an Land räumlich und zeitlich sehr ungleich verteilt. In den Subtropen sowie während Trockenperioden ist tendenziell weniger Süßwasser verfügbar, während sich in den inneren Tropen ein höherer Wasserstand verzeichnen lässt. Durch menschlichen Eingriff ist der Wasserkreislauf tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt. In vielen Regionen der Erde werden die Wasservorräte übernutzt oder verunreinigt. Darunter leiden Ökosysteme genauso wie Landwirtschaft, Industrie und Haushalte, die dadurch schwerer mit Wasser versorgt werden können. Auf der ganzen Welt finden sich Beispiele für dramatische Entwicklungen. So sind in Pakistan, Nordindien oder Teilen der USA die Grundwasserspiegel durch Übernutzung drastisch gesunken. In fast allen Gebirgen schmelzen die Gletscher infolge der globalen Erwärmung: Verheerend sind die Folgen für Ökosysteme und Gesellschaften flussabwärts, die von der zunächst ansteigenden, später sinkenden Zulieferung von Fluss- und Schmelzwasser betroffen sind. Die Biodiversität in und an Gewässern sinkt so rapide, dass bereits ein Viertel aller erfassten Süßwasserfischarten vom Aussterben bedroht sind. Urbane Zentren wie Mexiko-Stadt, Peking oder Kapstadt leiden unter Wassernöten; 2,2 Milliarden Menschen fehlt der regelmäßige Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Ursachen der globalen Wasserkrisen

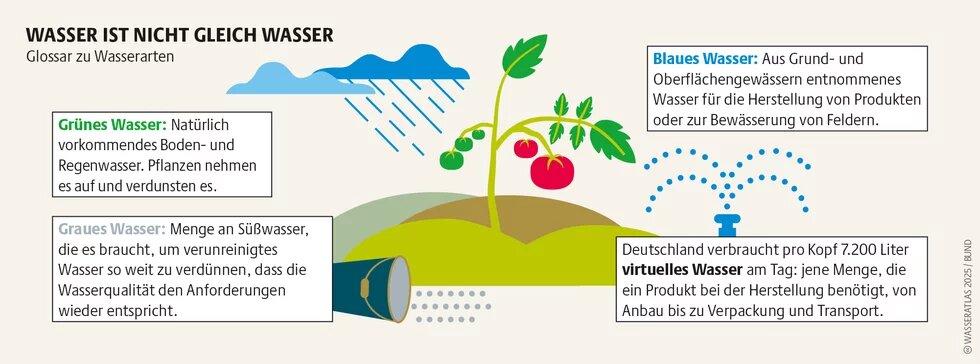

Die Ursachen für diese Miseren sind so vielfältig wie die Probleme selbst. Beispielsweise erhöhen Flussbegradigungen und Flächenversiegelungen das Ausmaß von Überflutungen. Flussumleitungen und Staudämme beeinträchtigen oder zerstören Gewässerökosysteme; Schadstoffeinleitungen in Böden und Gewässer gefährden die Trinkwasserqualität. Übermäßiger Verbrauch durch landwirtschaftliche Bewässerung führt zu Wasserengpässen. Zudem sorgt die Erderwärmung im Zuge der Klimakrise allerorten für häufigere und stärkere Wetterextreme wie Dürren und Überflutungen. Damit die Gewässerökosysteme geschützt sind, sollte nicht alles verfügbare Wasser auch tatsächlich ausgeschöpft werden. Wichtig ist hierbei die planetare Grenze für Veränderung des Wasserkreislaufs – eine Art Warnlinie, die anzeigt, wie viel die Natur verkraften kann, ohne ernsthaft geschädigt zu werden. Wird Wasser über die planetare Grenze hinaus verbraucht, schwächt dies die Widerstandsfähigkeit des Planeten gegenüber anderen Umweltveränderungen – wie der Klimakrise und dem Verlust von Ökosystemen mit ihrer Artenvielfalt. Folgt man einem neueren Berechnungsansatz, wurde die planetare Grenze schon vor Jahrzehnten überschritten. Auf bis zu 18 Prozent der eisfreien Erdoberfläche treten demnach entweder unnatürlich niedrige oder unnatürlich hohe Wassermengen in Flüssen oder Böden auf, deutlich häufiger im Vergleich zum vorindustriellen Zustand.

Neue Prioritäten im Wassermanagement

In der Vergangenheit wurde häufig darauf vertraut, dass die Wasservorkommen stabil sind und immer neue Mengen herbeigeschafft werden können. Diese Füllhorn-Vorstellung erscheint angesichts der Klimakrise zunehmend fragwürdig. Die Politik muss daher den Fokus verstärkt darauf legen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und einen schonenden Umgang mit den Gewässern zu etablieren. Hierfür gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten, in der Industrie und insbesondere in der Landwirtschaft. Diese reichen von der Sammlung von Niederschlag in Regenzeiten über verdunstungsmindernde Ackerbestellung bis zum Export von wasserintensiven Gütern aus wasserreichen in wasserarme Länder.