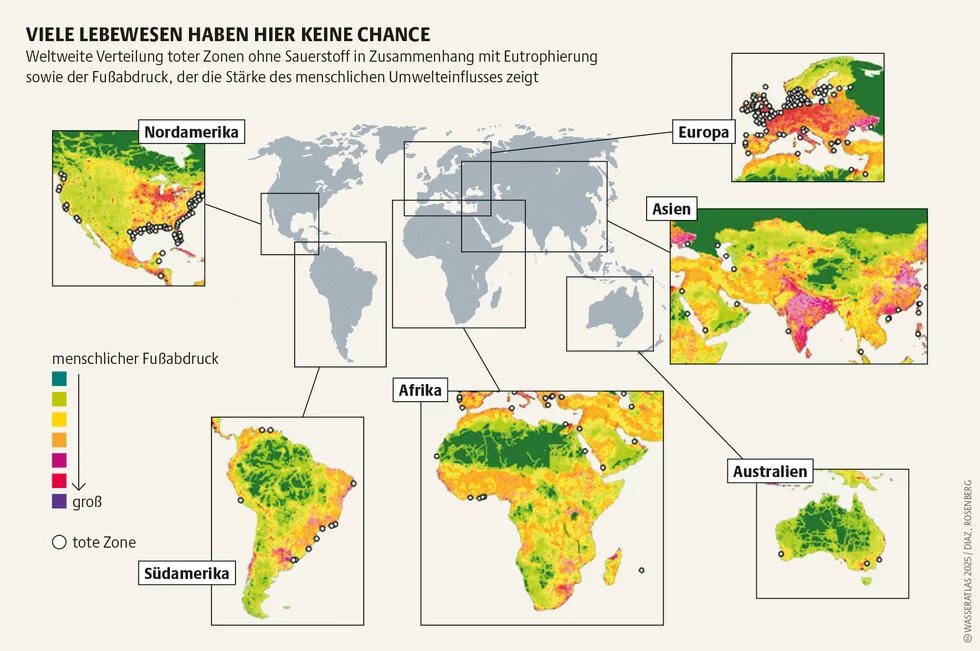

Durch Industrie und Landwirtschaft gelangen große Mengen Abwasser und Dünger ins Wasser. So entstehen tote Zonen, in denen die meisten Meerestiere nicht überleben können. Besonders von dieser Eutrophierung betroffen ist die Ostsee. Gerettet werden kann das bedrohte Ökosystem Meer nur durch internationale Zusammenarbeit.

Folgen der Überdüngung

Werden in der Landwirtschaft mehr Dünger eingesetzt als Pflanzen aufnehmen können, gelangen Überschüsse über Flüsse ins Meer. Dort düngen sie Algen und Phytoplankton, die sich dadurch übermäßig vermehren. Sterben diese Organismen ab, sinken sie zu Boden und werden von Bakterien zersetzt. Die Bakterien zehren dabei den Sauerstoff am Meeresboden nach und nach auf. Dadurch entstehen sogenannte tote Zonen, in denen Lebewesen, abgesehen von einigen Mikroorganismen, keine Überlebenschance mehr haben. Der Sauerstoffgehalt sinkt so stark ab, dass Krebstiere, Seesterne, Muscheln und Fische ersticken. Dieser durch Überdüngung des Meerwassers ausgelöste Effekt nennt sich Eutrophierung. Neben Abflüssen der Landwirtschaft wird sie unter anderem auch verursacht durch Kanalisationsabwässer, tierischen Abfall und die Verbrennung fossiler Brennstoffe, durch die zum Beispiel Stickstoffverbindungen in die Atmosphäre gelangen, die abregnen und im Wasser landen können.

Ursachen und Folgen

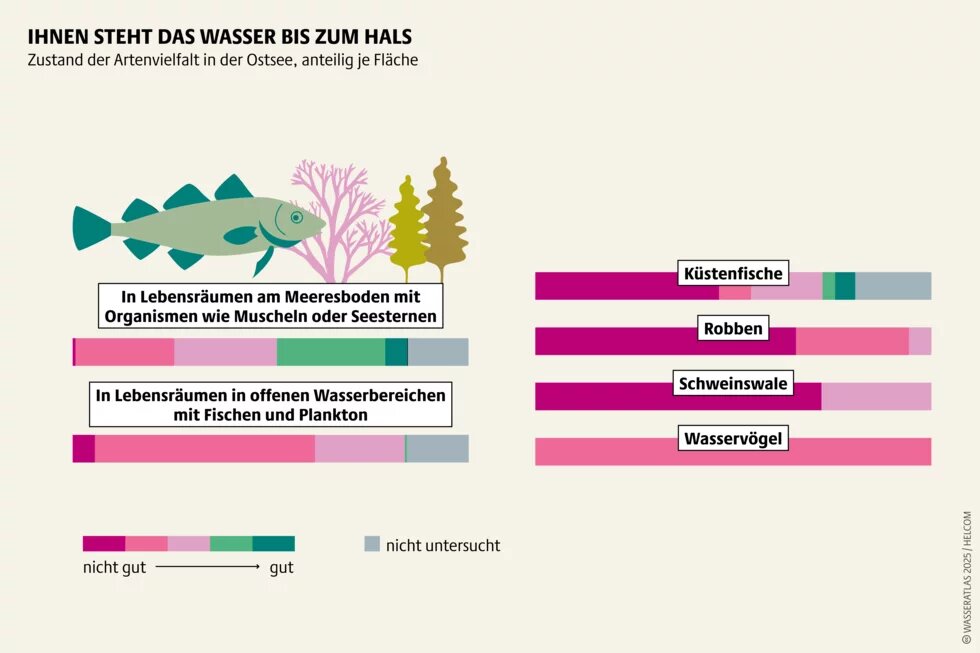

Tote Zonen auf dem Meeresboden finden sich mittlerweile in Küstenregionen weltweit. Während 1960 etwa zehn von ihnen existierten, gaben die Vereinten Nationen ihre Zahl im Jahr 2019 mit mehr als 700 an. Entstanden sind viele durch menschliche Aktivitäten. Eine der größten menschengemachten toten Zonen befindet sich in der Ostsee. Als flaches Binnenmeer mit geringem Wasseraustausch ist sie besonders anfällig für Eutrophierung. Nur etwa alle zehn Jahre mischen große Mengen sauerstoffreiches Nordseewasser bei kräftigen Winden die bodennahen Bereiche auf: ein kurzer Atemzug für die Ostsee. Die sauerstoffarmen Gebiete in den tiefen Zonen der Ostsee sind bis zu 70.000 Quadratkilometer groß, was fast 20 Prozent ihrer Fläche ausmacht. Das Problem der Eutrophierung ist seit langer Zeit bekannt. Messungen in den 1980er-Jahren ergaben, dass sich im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter die Stickstoffeinträge vervierfacht und die Phosphateinträge verfünffacht haben. Auch wenn sich die Werte seitdem verbessert haben, verharren sie nach wie vor auf hohem Niveau. Im Jahr 2009 hat die Helsinki-Kommission (HELCOM), eine zwischenstaatliche Organisation zum Schutz der Ostsee, erstmals eine ökologische Klassifizierung vorgenommen. Das Ergebnis: Von den 189 klassifizierten Gebieten der Ostsee waren nur elf in einem guten ökologischen Zustand. Der aktuelle Zustandsbericht der HELCOM von 2023 bescheinigt der Ostsee fast flächendeckend einen schlechten ökologischen Zustand. So gelten 94 Prozent als eutrophiert. In vielen Ostseebecken steigen die Nährstoffkonzentrationen sogar. Ein Grund dafür ist, dass jahrzehntelang im Meeresboden gespeicherte Nährstoffeinträge unter sauerstoffarmen Bedingungen nun entweichen – und die Eutrophierung weiter antreiben.

Konsequenzen bei Richtlinienverstoß

Die Nitratrichtlinie der Europäischen Union (EU) zielt darauf ab, Gewässer vor Verschmutzung durch die Landwirtschaft zu schützen. Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Nitratkonzentrationen im Grund- und Oberflächenwasser zu überwachen und regelmäßig Berichte über die Einhaltung der Richtlinie an die Europäische Kommission zu senden. Im Jahr 2018 hat der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland wegen Verletzung der Richtlinie verurteilt. Laut Umweltministerium überschreitet Nitrat im Grundwasser den Grenzwert an einem Viertel der bundesweiten Messstellen. Die Nitratbelastung ist besonders hoch in jenen Bundesländern, die von intensiver Landwirtschaft mit hoher Tierdichte geprägt sind. Wegen der Grenzwertüberschreitung drohen Deutschland tägliche Geldstrafen von bis zu 800.000 Euro. Allerdings hat die EU das Verfahren zur Vertragsverletzung im Jahr 2023 eingestellt, da die Ampel-Bundesregierung Schritte unternommen hat, um die Situation zu verbessern. Ob die eigentlich geplante Änderung des Düngegesetzes tatsächlich erfolgt, ist derzeit unklar. Der Bundesrat hat der Novelle, die der Bundestag im Juni 2024 beschlossen hat, nicht zugestimmt. Es hat verschiedene Gründe, dass die Nährstoffeinträge in der Ostsee zwar noch zu hoch, aber seit den 1980er-Jahren deutlich gesunken sind. Unter anderem wurde diese Verbesserung durch nationale und internationale Maßnahmen im Bereich von Kläranlagen, Industrie und Landwirtschaft erreicht. Zum Rückgang beigetragen hat auch, dass die Ostsee seit Jahrzehnten engmaschig untersucht wird: Dadurch lassen sich ihr Zustand verlässlich beurteilen und Maßnahmen auf ihren Erfolg oder Misserfolg prüfen. Bis die Ostsee wieder einen guten ökologischen Zustand erreicht hat, wird es jedoch noch viele Jahrzehnte dauern. Die Klimakrise verlangsamt diesen Prozess zusätzlich – unter anderem, weil höhere Temperaturen zu höherer mikrobieller Aktivität und mehr Regen zu mehr Flusseintrag und dadurch zu mehr Nährstoffeinträgen im Meer führen. Messungen in der Eckernförder Bucht zeigen, dass sich die durchschnittlichen Wassertemperaturen seit 1957 um 1,9 Grad Celsius erhöht haben.

Die Eutrophierung der Ostsee ist ein Problem, das ohne gemeinsames Handeln auf internationaler Ebene nicht gelöst werden kann. Nationale Regelungen greifen zu kurz, wenn im Nachbarland weiter Nährstoffe eingeleitet werden. Die Anrainerstaaten haben eine gemeinsame Verantwortung für die Küstengewässer, in denen sich Fische, Muscheln und Garnelen tummeln. Hier ist das Ökosystem Meer am produktivsten – und am stärksten gefährdet durch die Folgen der industriellen Land- und Lebensmittelwirtschaft.