Der Verkauf öffentlicher Wasserversorgung an Privatkonzerne sollte zu mehr Effizienz bei der Bewirtschaftung, weniger Durst auf der Welt und niedrigeren Preisen führen. Mittlerweile zeigt sich: Eingetreten ist oft das Gegenteil. Viele Städte in Deutschland und anderswo auf der Welt setzen deshalb seit einiger Zeit auf Rekommunalisierung.

Privatisierung der Wasserversorgung

Wasserversorgung war bis vor wenigen Jahrzehnten ein selbstverständlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge – ähnlich wie Energie, Verkehr oder Wohnen. Durch die zunehmende wirtschaftspolitische Dominanz des Neoliberalismus änderte sich das. Städte verkauften ihren kommunalen Wohnungsbestand oder privatisierten ihre Energiewerke; in den Neunzigerjahren erfasste die Privatisierungswelle auch die Wasserversorgung. Wasser galt nun als Wirtschaftsgut, das Konzerne effizienter bewirtschaften und günstiger bereitstellen könnten. Private Konzerne stellten Investitionen in die Wasserinfrastruktur in Aussicht, durch die Trinkwasser auch in ärmeren Gegenden der Welt besser verfügbar würde. In Deutschland privatisierte Rostock als erste deutsche Stadt seine Wasserversorgung. Im Jahr 1993 schloss sie mit der Firma Eurawasser einen Betreibervertrag mit 25 Jahren Laufzeit ab. Andere Städte folgten.

Folgen der Wasserprivatisierung

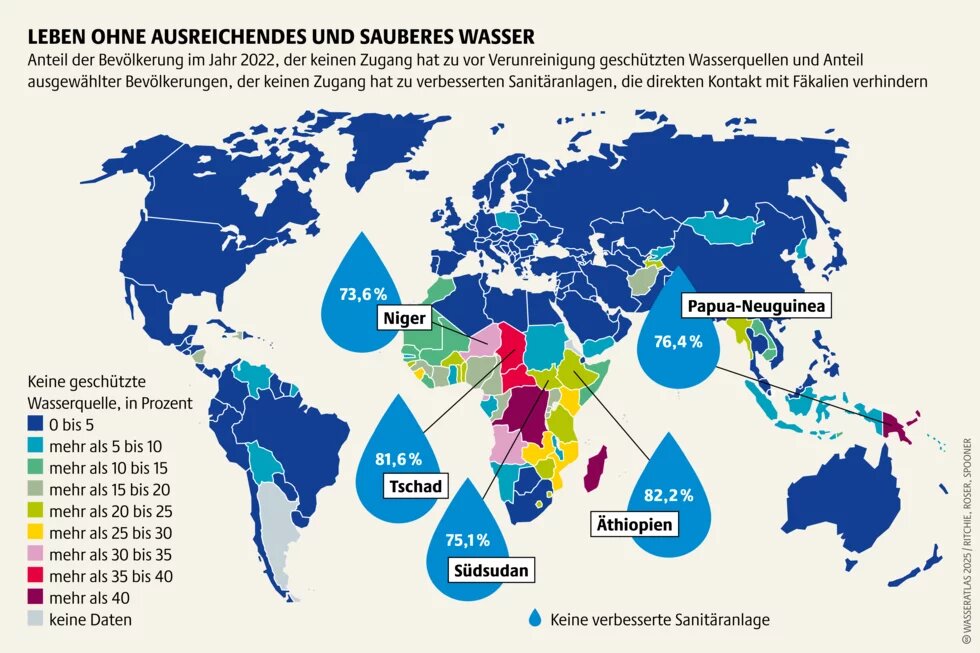

Früh stellte sich heraus: Die Hoffnungen, die mit der Privatisierung verknüpft waren, haben sich nicht erfüllt. Weltweit blieben die Investitionen in die Wasserversorgung auf einem niedrigen Niveau. Und Untersuchungen zeigen: Private Konzerne bieten Wasser nicht grundsätzlich preisgünstiger an. Besonders drastische Folgen hatte die Privatisierung im Globalen Süden. Im Zuge der Privatisierungswelle der Neunzigerjahre gaben die kleinsten, ärmsten und am stärksten verschuldeten Länder des afrikanischen Kontinents ihre Wasserversorgung auf Druck der Weltbank in den Besitz privater Konzerne. Eine Analyse zeigt beispielhaft für das Jahr 2000, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Kredite in einem Drittel der Fälle an die Privatisierung der Wasserversorgung geknüpft hat. Im Rahmen der Eurokrise ab dem Jahr 2010 traf dieser Druck auch Staaten der Europäischen Union (EU) wie Griechenland, Portugal und Bulgarien. Die Troika aus EU-Kommission, IWF und der Europäischen Zentralbank verband ihre Austeritätsprogramme dort mit Vorschlägen zur Wasserprivatisierung.

Ein Beispiel für mögliche Folgen von Privatisierung ist Südafrika. Nach dem Verkauf der kommunalen Wasserversorgung wurde in vielen Regionen das bis dato kostenlose Leitungswasser auf ein Pre-Paid-Metering-System umgestellt. Das bedeutet: Für den Verbrauch einer bestimmten Menge muss im Voraus bezahlt werden. Sobald das Guthaben aufgebraucht ist, kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn. In Provinzen wie KwaZulu-Natal verloren dadurch viele Menschen den Zugang zu sauberem Wasser. Weil sie zum Überleben auf Wasser aus verunreinigten Bächen, Flüssen und Dämmen zurückgreifen mussten, kam es ab Sommer 2000 zu einem Choleraausbruch, bei dem 120.000 Menschen erkrankten und Hunderte starben.

Öffentliche Hand sichert Wasserqualität

Auch in Europa sind Verschmutzung und Knappheit durch Privatisierung sichtbar, etwa in England und Wales. Dort hatte die damalige Premierministerin Margaret Thatcher bereits im Jahr 1989 die staatliche Wasserversorgung verkauft. Rund die Hälfte der Beschäftigten wurde nach der Privatisierung entlassen. Die Wasserpreise sind seitdem um rund 40 Prozent gestiegen – aber die Gewinne werden kaum in Infrastruktur, Tarifgehälter und Prüfung der Wasserqualität investiert, sondern bleiben bei profitinteressierten Investor*innen des Unternehmens. Marode Infrastruktur führt zu massiven Wasserverlusten und hat in manchen Regionen einen Komplettausfall der häuslichen Wasserversorgung zur Folge. Täglich gehen in England und Wales fast 3 Milliarden Liter Wasser durch löchrige Leitungen und veraltete Überlaufbecken verloren, was die Gefahr von Verunreinigung erhöht. Weil Millionen Kubikmeter ungeklärtes Abwasser in Flüsse und Meere ausgeleitet werden, verwandeln sich Flusslandschaften in stinkende Kloaken. Im Jahr 2024 fand der traditionelle Ruderwettbewerb zwischen den Universitäten Cambridge und Oxford auf der Themse deshalb mit der Auflage statt, Wasserkontakt zu vermeiden und die Steuermänner nach dem Rennen – entgegen der Tradition – nicht in den Fluss zu werfen. Aktuell wird diskutiert, Privatisierung rückgängig zu machen – und das größte britische Wasserunternehmen Thames Water, das sich aktuell in der Hand einer Investorengruppe aus Private-Equity-Gesellschaften und Pensionsfonds befindet, zu verstaatlichen. In Deutschland haben viele Städte und Kommunen schon vor längerer Zeit eine Kehrtwende vollzogen. So hat Rostock seine Wasser- und Abwasserversorgung im Jahr 2018 rekommunalisiert, als Reaktion auf steigende Preise und ausbleibende Investitionen in die Wasserinfrastruktur. Potsdam ist bereits drei Jahre nach der Privatisierung aus der Zusammenarbeit mit Eurawasser ausgestiegen, weil der Konzern die Verdopplung der Preise angekündigt hatte. In Berlin stimmte bei einem Volksentscheid im Jahr 2011 eine Mehrheit der Bevölkerung für den Rückkauf der Wasserversorgung, die der Berliner Senat 1999 an die privaten Anteilseigner Veolia und RWE verkauft hatte. Seit 2013 ist die Wasserversorgung in Berlin wieder rekommunalisiert. Allerdings werden die Berliner Steuerzahler*innen bis zum Jahr 2043 die Kosten für den Rückkauf tragen müssen, der erst durch die Privatisierung nötig wurde.

Die Klimakrise führt zu mehr Starkregen, Dürre und sinkenden Grundwasserspiegeln – all das stellt den Umgang mit Wasser auch in Deutschland vor große Herausforderungen. Um Wasser für die Natur und zukünftige Generationen in ausreichender Menge und bester Qualität zu erhalten, muss es verantwortungsvoll genutzt und gerecht verteilt werden. Die Geschichte der Privatisierung zeigt: Das funktioniert dort am besten, wo die Wasserversorgung in der öffentlichen Hand bleibt – und nicht in die Hände von Konzernen mit Profitinteresse übergeben wird.