Wasserknappheit droht auch in Deutschland. Viele Zahlen dazu sind nicht öffentlich zugänglich, doch Recherchen zeigen, wie viel allein die Industrie schluckt. Verpflichtet die Politik große Konzerne nicht zum Sparen, gefährdet sie in der Klimakrise die Versorgung der Bevölkerung.

Intransparenz beim Wasserverbrauch

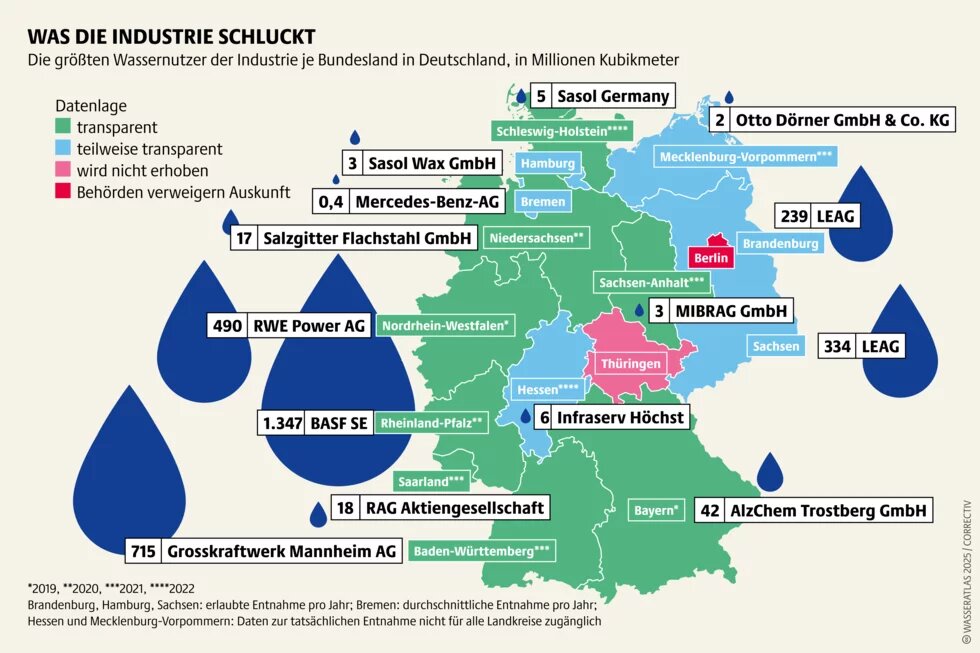

Kohle-Tagebau, Chemiefirmen und die Nahrungsmittelindustrie nutzen insgesamt mehr Fluss- und Grundwasser als alle Bürger*innen in Deutschland zusammen. Bekannt wurde das durch eine Recherche von CORRECTIV. Die gemeinnützige Redaktion hat alle 16 Bundesländer gefragt: Welche Unternehmen verbrauchen am meisten Wasser? Und was müssen sie dafür zahlen? Nicht alle Anfragen wurden vollständig beantwortet – viele Behörden und Konzerne haben gemauert. So musste die Redaktion in Sachsen-Anhalt beispielsweise Klage einreichen, um Zugriff auf die Zahlen zu den zehn größten Wasserverbrauchern des Bundeslandes zu erhalten. Und der Berliner Senat weigert sich bis heute, diese Liste transparent zu machen. Bislang hat er lediglich größtenteils geschwärzte Dokumente herausgegeben.

RWE: Größter Wasserverbraucher in NRW

Transparent hingegen verhielt sich das Land Nordrhein-Westfalen. Mit insgesamt rund 500 Millionen Kubikmetern Wasser pro Jahr schluckt der Energiekonzern RWE mit seinem Tagebau das meiste Wasser im Bundesland – damit verbraucht er so viel wie elf Millionen Bürger*innen zusammen. Frühestens mit dem geplanten Kohleausstieg im Jahr 2030 können die von RWE verwendeten Wasserquellen theoretisch wieder für andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel als Trinkwasser oder für die Bewässerung von Feldern zur Nahrungsmittelproduktion. Bis dahin muss RWE maximal 5 Cent für einen Kubikmeter Wasser zahlen. Und ab 2030 will RWE mit 45 Kilometer langen Leitungen bis zu 18 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Rhein pumpen, um über eine Dauer von 40 Jahren seine dann stillgelegten Tagebaue Hambach und Garzweiler zu fluten. Umweltorganisationen befürchten, dass die Landesregierung dem Konzern die Kosten für diese Maßnahme erlassen könnte. Das hieße: Nachdem RWE jahrzehntelang enorme Profite mit seinem Tagebau verdient hat, werden Folgekosten nun der öffentlichen Hand aufgebürdet. Die Recherchen zeigen: Auch in Bundesländern wie Bayern muss die Industrie kein Geld für Wasserentnahme bezahlen.

Regulierung für knapper werdende Ressourcen

BASF in Rheinland-Pfalz entnimmt den Recherchen zufolge mehr Wasser als jedes andere Unternehmen in Deutschland. Um Lacke, Düngemittel und Kunststoffe herzustellen, erhitzt der Chemiekonzern Rohstoffe, um sie anschließend mit Wasser abzukühlen. Durch die Anlagen des BASF-Werks in Ludwigshafen fließen pro Jahr zum Beispiel 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser sowie rund 1,2 Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Rhein. Pro Kubikmeter muss BASF weniger als 0,75 Cent zahlen. Evonik, der zweitgrößte Chemiefabrikant Deutschlands, entnimmt jährlich 730 Millionen Kubikmeter Wasser aus Flüssen und Grundwasser. Wie viel Geld er dafür bezahlen muss, verschweigt der Konzern. Steigende Temperaturen erhöhen in der Zukunft den Bedarf an Kühlenergie für industrielle Prozesse und Raumklimatisierung. Gleichzeitig lässt die Klimakrise in Flüssen die Wassertemperatur ansteigen und die Pegel sinken, weshalb sich dieses Wasser immer weniger zum Kühlen eignet. Die Folge: Industriekonzerne werden in Hitzeperioden noch mehr Wasser als bisher beanspruchen – das zeitgleich immer knapper wird. Es ist daher an der Zeit, dass die Politik den industriellen Wasserverbrauch konkreter regelt. Gerade bei knapper werdender Wasserressourcen muss sichergestellt sein, dass der Bedarf von Mensch und Natur gedeckt werden. Um konkrete Ziele für das Einsparen aufzustellen, braucht es jedoch zuallererst Transparenz. Neben einer Überwachung der verfügbaren Wassermengen müssen Behörden daher über die Wasserentnahme informieren.

Industrieverträge auf Angemessenheit prüfen

Die Bundesregierung hat 2023 eine Nationale Wasserstrategie verabschiedet. Zivilgesellschaftliche Organisationen beklagen: Auf Druck der Industrie ist in der Beschlussfassung nicht festgeschrieben, dass die Bevölkerung bei Notständen priorisiert wird. Wer erhält bei akuter Wasserknappheit Vorrang – die Landwirtschaft, die Privathaushalte oder die Industrie? Das muss die Regierung durch eine zeitnahe Überarbeitung der Wasserstrategie klarstellen. Und damit die Industrie sparsamer mit Wasser umgeht, müssen bestehende Verträge geprüft werden. Sind sie mit Blick auf drohende Wasserknappheit im Zuge der Klimakrise noch angemessen? Viele Konzerne verfügen über Verträge mit jahrzehntelanger Laufzeit; Landesregierungen sollten zukünftig flexiblere Verträge abschließen, um im Fall stärkerer Dürren die Entnahmemenge nach unten korrigieren zu können. Das kann helfen, die Versorgung für die Bevölkerung zu sichern. Darüber hinaus braucht es deutschlandweit Wasserpreise, die jeweilige Bereitstellungskosten und die Knappheit reflektieren, und so die Industrie zum Sparen motivieren.