Polnische Zwangsarbeiter nach Kriegsende: Zwischen Heimkehr und Auswanderung

Bronisław Bułkowski und Jerzy Skarżyński werden als Zwangsarbeiter von Polen ins Deutsche Reich deportiert. Der eine wird von den US-amerikanischen, der andere von den sowjetischen Soldaten befreit. Für die beiden jungen Männer stellt sich die Frage: Zurück in die Heimat oder wartet irgendwo ein neues Zuhause?

Wissenschaftliche Beratung: Katarzyna Woniak

Bronisław Bułkowski ist 21 Jahre alt, als er am Bahnhof seiner Heimatstadt Sokal seine Eltern umarmt. Es ist der letzte Tag eines tiefkalten Januars 1942 im Südosten Polens. In den vergangenen zwei Jahren hatte er unter sowjetischer Besatzung gelebt. Ein halbes Jahr zuvor hatte dann Nazideutschland die Sowjetunion angegriffen.

Seitdem waren viele Frauen und Männer aus dem besetzten Polen, in Züge gepfercht, ins Deutsche Reich deportiert worden: Als Zwangsarbeiter sollen sie in den Fabriken und auf den Feldern die Arbeiten der Deutschen verrichten, die ihr Land bekämpft hatten und besetzten. Bronisław wird einer von 8,5 Millionen Zivilisten aus ganz Europa sein, die zu widrigsten Bedingen für das Deutsche Reich arbeiten müssen.

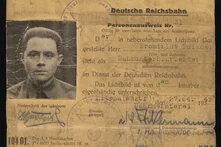

Die Nachricht vom Arbeitsamt kam auch für Bronisław: Er muss sich bei den deutschen Besatzungsbehörden melden und wird für die Deutsche Reichsbahn arbeiten. Bronisław winkt seiner Familie noch einmal, bevor er in den Güterzug gedrängt wird. Hierher wird er nicht zurückkehren.

Jerzy Skarżyński ist 23 Jahre alt und arbeitet in einer Landmaschinenfabrik in Baczki bei Łochów, unweit von Warschau. Er war 1943 aus dem Südosten Polens, aus Uchanie, geflohen, bevor die Deutschen ihn und einen seiner Halbbrüder, Ryszard, hätten vertreiben können.

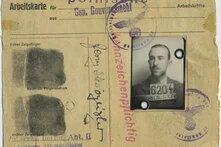

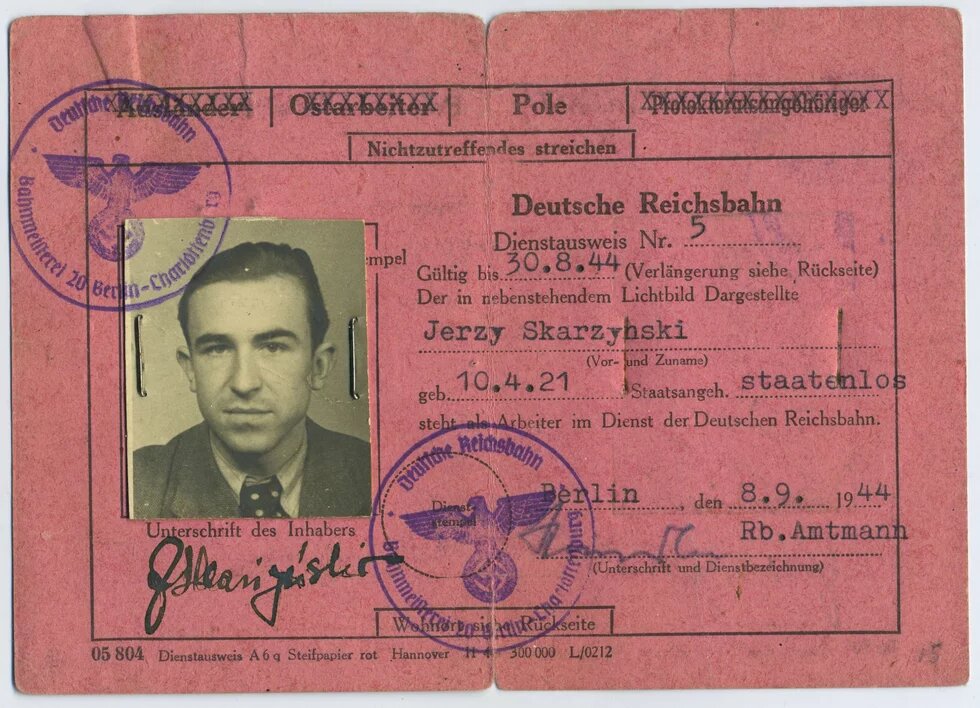

Jerzy schließt sich der Partisaneneinheit der Heimatarmee an. Im August 1944 werden er und Ryszard nach Berlin deportiert, auch sie sollen für die Deutsche Reichsbahn arbeiten. In einem Durchgangslager in Wilhelmshagen werden sie zum Dienst registriert, in den Ausweis wird „staatenlos“ gestempelt. Im Berliner Westend werden die Brüder Skarżyński in einem Gemeinschaftslager untergebracht. Fortan werden sie Gräben ausheben, Schienen warten, Züge beladen.

Bronisław ist bereits „Bahnunterhaltungsarbeiter“ in Altena und Siegen. Er weiß, für die Deutschen sind sie „nur polnische Arbeiter“, ein großes „P“ für Pole ist an die Kleidung geheftet.

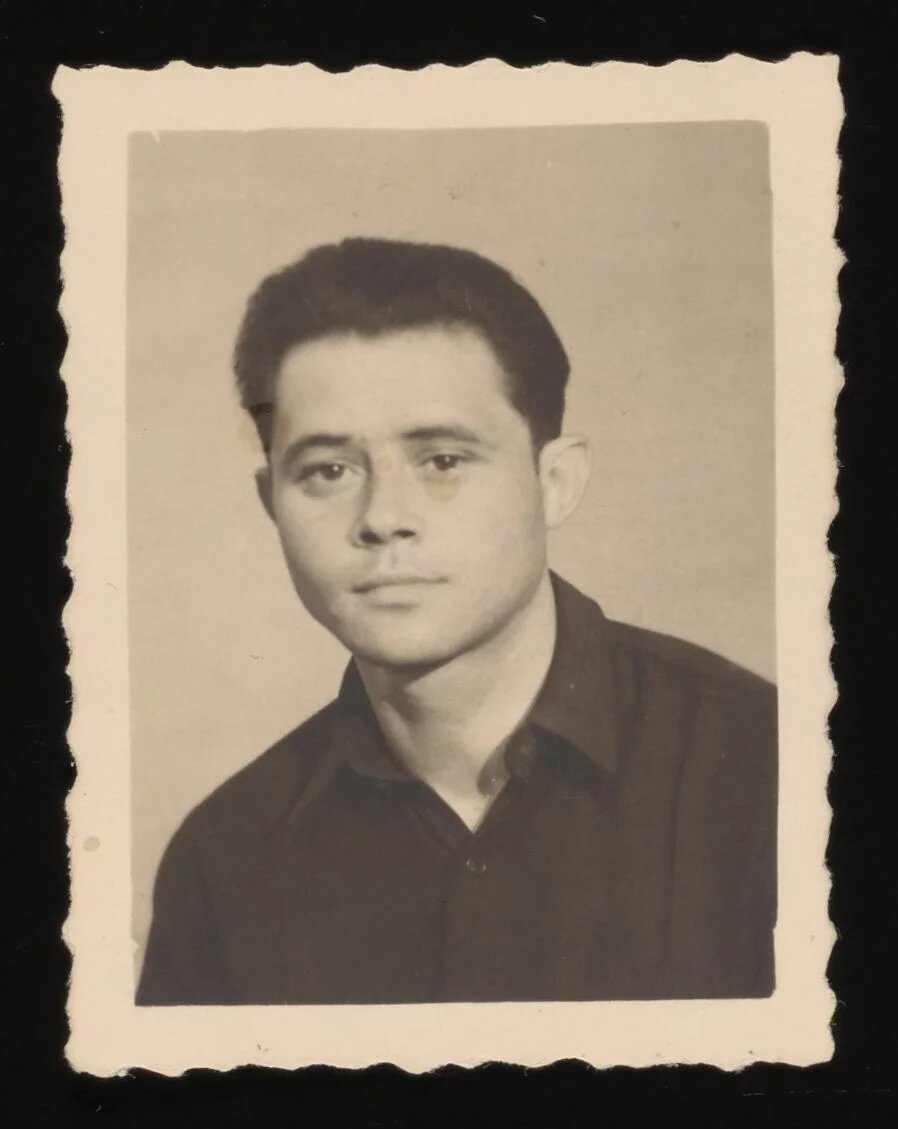

Bronisław Bułkowski (1920–1996)

Bronisław Zbigniew Bulkowski (auch Bulkowski, später in den USA änderte er seinen Vornamen in Bruce) lebte vor dem Krieg mit seinen Eltern und sieben Geschwistern in der Stadt Sokal (heute Ukraine), wo er die Pädagogische Sekundarschule besuchte. Von September 1939 bis zum Ausbruch des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 erlebte Bronisław die sowjetische Besatzung. Der Besatzungswechsel bedeutete für Bronisław, dass er zur Zwangsarbeit ins „Deutsche Reich“ deportiert wurde. Am 31. Januar 1942 verabschiedete sich der damals 21-jährige Bronisław von seiner Familie und wurde in einen Güterzug Richtung Deutschland verladen. Er musste zwischen 1942 und 1945 bei der Deutschen Reichsbahn in Altena und in Siegen Zwangsarbeit leisten. Bronisławs Eltern und einige seiner Geschwister ließen sich nach der Abtretung Sokals an die Ukraine in Brzeg in der Region Oppeln nieder.

Nach dem Krieg arbeitete Bronisław für die US-Armee in den DP-Lagern Gießen, Kassel-Niederzwehren und Grohn. 1949 wanderte er in die USA aus. Bronisław führte während der gesamten Zeit der Zwangsarbeit und kurz danach ein Tagebuch. Darüber hinaus sind Fotoalben aus dem DP-Lager und zahlreiche Dokumente aus dieser Zeit erhalten geblieben.

Biographische Skizze von Katarzyna Woniak.

Jerzy Skarżyński (1921−2018)

Jerzy Skarżyński wurde in der polnischen Kleinstadt Uchanie geboren. Kurz vor Kriegsausbruch 1939 legte er am Gymnasium in Lemberg sein Abitur ab. Im Januar 1943 gelang ihm die Flucht aus Uchanie vor der deutschen Vertreibung und er ließ sich in Łochów nieder. Er arbeitete bei der Eisenbahn und war in Partisaneneinheiten der polnischen Heimatarmee aktiv. Im August 1944 wurde er zusammen mit seinem Bruder zur Zwangsarbeit nach Berlin deportiert. Zunächst kam Jerzy in das Durchgangslager Berlin-Wilhelmshagen: Nach der Registrierung und Entlausung wurden er und sein Bruder zur Arbeit bei der Reichsbahn eingeteilt. Sie wohnten im Gemeinschaftslager der Deutschen Reichsbahn in Berlin-Westend.

Am 1. Januar 1945 begann Jerzy, ein Tagebuch zu führen – auch um die Sehnsucht nach seiner Verlobten Alicja zu stillen, die er sehr vermisste. Im Mai 1945 kehrte er nach Polen zurück, heiratete Alicja, zog nach Danzig und arbeitete im Hafen. Er engagierte sich ehrenamtlich bei der Stiftung Deutsch-Polnische Aussöhnung. Jerzy starb im Jahr 2018.

Biographische Skizze von Katarzyna Woniak.

Zwangsarbeit und Bombenangriffe

Der Krieg schreitet weiter voran. Immer wieder ertönt der Luftalarm, Bronisław lebt in konstanter Angst. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis es ihn treffen könnte, „die Bombenangriffe sind nun erschreckend oft und gewaltig“, notiert er im Oktober 1943. Ein Jahr vergeht, kontinuierlich fallen die Bomben auf Siegen.

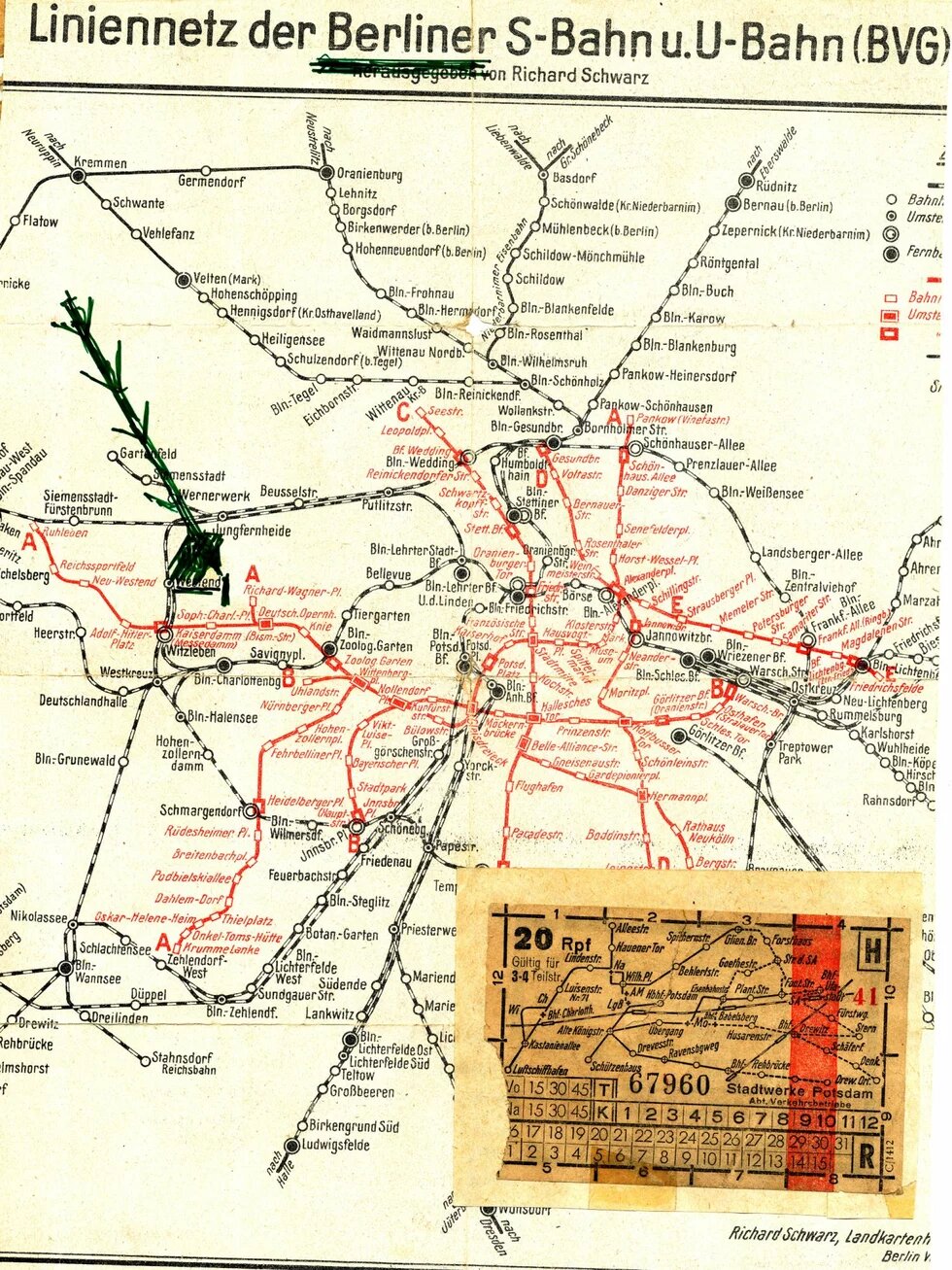

Es wird kalt. Als der Bahnhof Berlin-Witzleben unter ein Flächenbombardement gerät, müssen Jerzy und die anderen Arbeiter zwei Tage am Stück Bauzüge mit Maschinen und Werkzeug beladen. Alle Schäden sollen umgehend repariert werden, damit die S-Bahn fahren kann.

Unentwegt denkt Jerzy an seine Verlobte Alicja. Ein Briefwechsel ist kaum möglich, die Post von ihr kommt nicht bei ihm an. Auf sein Tagebuch hat er Schienen gemalt, die zu einem „A“ mit rotem Herz führen. Er ist erschöpft vom Schuften auf den Gleisen, von den Bomben, vom Winter. Es ist Januar 1945. „Oft stellen Tadek und ich uns unsere Rückkehr vor und wählen die Route. Ich habe immer Warschau im Kopf“. Doch keiner weiß, wie es weitergeht. „Mies ist gerade unsere Zeit; Spannungen, Gerüchte, Unbekannte“, notiert Jerzy im Februar. „Ich vermute, ich werde während der eventuellen Verteidigung der Stadt in Berlin bleiben.“

Die nächtlichen Bombenangriffe in Siegen halten an, sie setzen Bronisław am meisten zu. Die Nächte sind hell, „alles um uns herum brennt.“ Übermüdet und von dauernder Angst ergriffen, verschanzen sich Bronisław und seine Leidensgenossen in den Tunneln. Es ist Februar 1945. Wenige Wochen später wird die Nahrung knapp. Es wird nicht mehr jeden Tag zu essen geben.

„Furcht. Von nun an werden wir nicht mehr als 3−4 Stunden am Tag ruhig schlafen und den Rest der Zeit in den Tunneln verbringen.“ (Bronisław Bułkowski, 1. Februar 1945)

Rückkehrgedanken und die Erfahrung der Befreiung

Die Gefechte kesseln die Zwangsarbeiter in Berlin mehr und mehr ein. Sollen Jerzy und die anderen nach Westen gehen? „Wir überlegen noch, denken noch, warten noch.“ Dann erreicht sie die Sensationsmeldung: Der Westkrieg ist zu Ende. Auf der anderen Seite „sieht es nicht danach aus. Wir warten.“ Es ist Ende April, Jerzy ist gerade 24 Jahre alt geworden.

Drei Jahre hat Bronisław in Westfalen pausenlos gearbeitet, gehungert und keinen Schlaf gefunden. Er ist 23 Jahre alt, gelebt hat er noch nicht. Der Krieg ist fast vorbei, aber wer kann schon wissen, ob er seinen nächsten Geburtstag noch erleben wird? Bronisław harrt im Tunnel aus und betet, dass die Amerikaner endlich Siegen befreien.

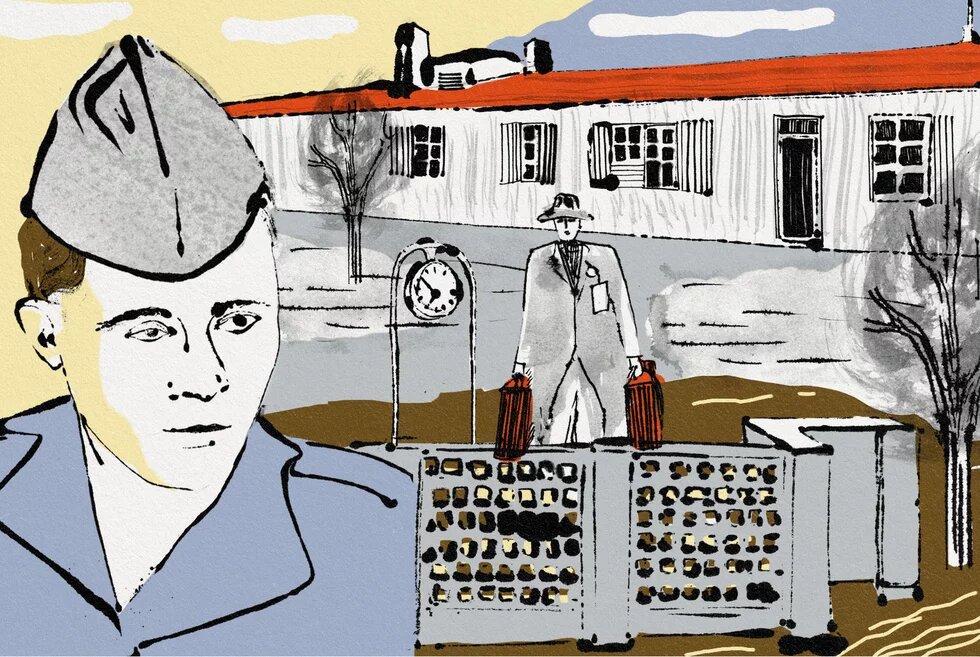

Am 5. April sind sie da: Ein amerikanischer Soldat drückt Bronisław und seinen Gefährten eine Kiste in die Arme. „Here, have some.“ Sie ist gefüllt mit Schokolade, die sie schnell unter sich verteilen. Am nächsten Tag verlassen sie endlich Siegen: Zu Fuß gehen sie gen Süden, erst nach Eisern, dann Neuenkirchen, dann Hachenburg. Zwei Tage später werden sie nach Köln transportiert. Dort warten bereits 3.000 Polinnen und Polen. „Wir bekommen Essen, keiner bekommt Arbeit. Wie es mit uns weitergeht, weiß niemand.“

Die Rote Armee hat die Spree überquert. Auf den Gleisen werden heftige Kämpfe geführt, tödliche Querschläger zischen umher. Jerzys Bruder und zwei Freunde, Tadzio (Tadek) und Tadeusz, wollen hinaus und Lebensmittel aus einem Laden holen. Jerzy weigert sich und wartet.

Nur zwei kehren wieder: „Jurek!“, rufen sie Jerzy mit seinem Kosenamen, „Tadek ist verletzt!“

Sein Freund liegt in einer Pfütze Blut auf einem Zwischengleis. Sie tragen ihn ins Lazarett. Ein Arzt nimmt sich des Verletzten an, doch er kann nichts mehr tun.

„Tadzio, du bist jung. Halte durch, du wirst es schaffen, du wirst leben, wir werden dir helfen“, lügt Jerzy. Am Morgen schreibt er alles Nötige, was er über seinen Freund weiß, auf eine Karte und legt sie zum Toten.

Einige Tage später öffnet sich die Tür des Luftschutzraumes. „Hände hoch!“, ruft jemand scharf, „wer seid ihr?!“. „Polen“, antworten Jerzy und seine Kameraden. „Kommt schon, kommt schon!“ Es ist ein sowjetischer Soldat. „Macht euch rote Armbinden, damit ihr nicht für Deutsche gehalten werdet.“ Die befreiten Zwangsarbeiter machen sich auf. Erst nach Oranienburg, von dort gehen sie „in den Osten hinaus“.

„Wir sind auf dem Weg! Endlich haben wir das verfluchte Westend verlassen. Unterwegs begrüßen uns freundlich die Truppen der Roten Armee. Das Gehen fällt uns etwas schwer, aber das macht nichts. Endlich nach Hause!“ (Tagebucheintrag von Jerzy vom 28. April 1945)

Zurück nach Polen – oder bleiben?

Erst seit ein paar Tagen sind Bronisław und seine Gefährten im Camp für Displaced Persons (DP-Camp) angekommen, und schon haben einige dort geheiratet: „33 Hochzeiten an einem Tag“, notiert er in sein Tagebuch. Zu heiraten ist wohl die einzige konkrete Entscheidung in all der Ungewissheit. Er bekommt eine Stelle in einem Büro der Amerikaner in Brohl, zwei Stunden südlich von Köln.

Doch er weiß nicht, wohin mit sich, „ich kann keinen Platz für mich finden“. Er folgt dem, was ihm Gewissheit verschafft: Es gibt eine Kirche, also geht er beten. Es wird wärmer draußen, also geht er baden. Es gibt zu essen, also isst er, so viel er kann. Bald wird die Wehrmacht endgültig kapitulieren, und Bronisław wird in ein US-Büro nach Gießen versetzt. Er weiß: Es ist noch nicht die Zeit, Pläne zu fassen.

Die Brüder Jerzy und Ryszard und vier weitere Freunde haben ein Dutzend Kilometer zurückgelegt, als ein russischer Lastwagen anhält: „Wo zum Teufel geht ihr hin?“ „Auf nach Polen.“ Einige sowjetische Soldaten bringen sie nach Schönerlinde, einen kleinen Ort in Brandenburg. Die Freundestruppe schläft und bekommt zu essen. Jerzy ist den Sowjets dankbar. Für etwas Dosenfleisch und Brot verladen sie leere Munitionskisten und werden zum Bahnhof gebracht. „Wir alten Eisenbahner in so einem Güterzug wussten, wo wir sitzen mussten.“

Der Weg zurück in die Heimat

Der Zug ist voll mit sowjetischen Soldaten und Zwangsarbeiterinnen aus Polen und Russland mit ihren Kindern. Jerzy und seine Freunde hören „Gekreische, Schreie, Rufe, weil die Soldaten losgezogen waren, um sich an der Kriegsbeute zu bereichern und sie nahmen diesen Frauen alles weg, was ihnen nützte.“ Ein Soldat öffnet den Güterwaggon und nimmt auch den Männern ihren letzten Proviant.

In Łódź steigen Jerzy und seine Gefährten aus. Tausende Menschen warten an den Gleisen. Die Männer schmuggeln sich „mit klopfendem Herzen und brennender Sehnsucht“ in einen Zug, der sie weiter nach Warschau bringt.

Am 2. Mai 1945 erreicht Jerzy Warschau. Tags darauf kehrt er endlich nach Łochów zurück: Alicja und er fallen sich in die Arme. „Mein Mädchen blieb, sie wartete und war treu, also mussten wir in die Kirche gehen und heiraten“. Drei Wochen später geben sie sich das Jawort.

Die beiden Brüder suchen die Eltern auf, die „glücklich waren, dass die Kinder unversehrt aus dem Krieg, aus Berlin, zurückgekommen“ sind. Jerzy ist erwachsen, ein anderer: bei seinen oder den Eltern seiner Braut will er nicht bleiben. Er will sich mit seiner Frau ein eigenes Leben aufbauen. Und auch Polen ist nun ein anderes Land. Die Küsten sind wieder größer geworden. Am Meer, in den Häfen – ja, dort suchen sie tüchtige Leute wie ihn.

Das Leben in den DP-Lagern

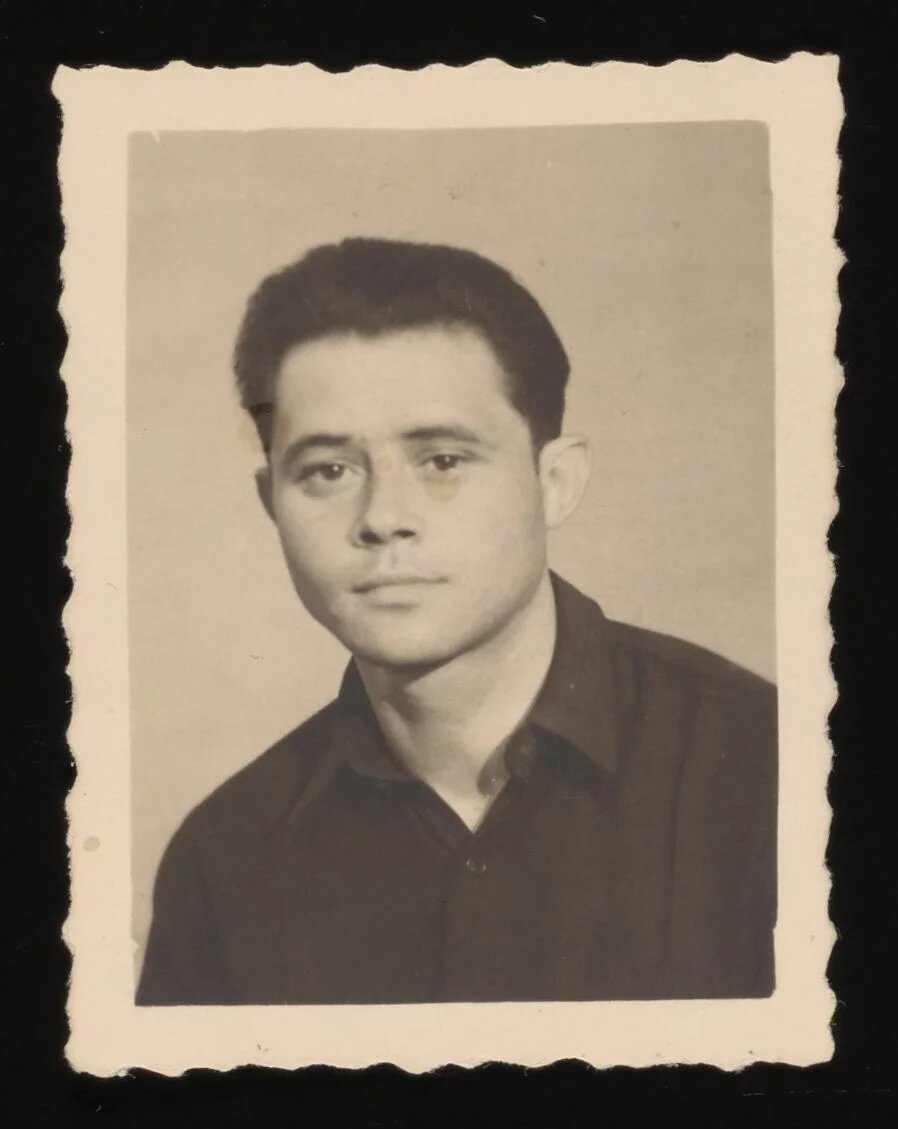

Es ist August geworden. Bronisław ist 24 Jahre alt. Sechzig Polen aus seiner Kompanie brechen in die Heimat auf, aber er schließt sich ihnen nicht an. Ihm gefällt es, für die Amerikaner zu arbeiten. Nach all den Jahren auf den Schienen für die Deutschen, sortiert er nun Pakete mit 350 anderen polnischen Landsleuten. Sie sind keine Arbeiter mit dem Buchstaben „P“ mehr, sie tragen nun amerikanische Uniformen und stolz auf der linken Schulter: die polnische Flagge.

Bald schon treten die Nächsten die Heimreise an, aber Bronisław weiß nicht, wo das Zuhause noch sein soll: Sokal wurde an die Ukraine abgetreten, seine Eltern und einige seiner Geschwister sind weiter nach Westen, in die Woiwodschaft Oppeln, übergesiedelt, sein Land wird nun vollends von den Kommunisten beherrscht. In Polen werden sie ihn wieder als Arbeiter beanspruchen, die sowjetische Herrschaft hat er schon zwei Jahre während des Krieges erfahren. Er will das nicht, er will seine gerade gefundene Freiheit leben.

Bronisław wird zum Büroleiter ernannt, von Gießen kommt er nach Wetzlar, wo er den Winter verbringt.

Im Februar 1946 wird er bei der in Mannheim-Käfertal stationierten US-Armee eingesetzt, ein Jahr später arbeitet er im Büro des DP-Lagers in Kassel-Niederzwehren, bis er im April 1948 nach Grohn bei Bremen versetzt wird und dort im Auswandererzentrum arbeitet.

Was wäre ihm alles entgangen, wenn er zurück nach Polen gegangen wäre? Die Freunde, die Frauen, nach der Arbeit gehen sie trinken und tanzen, sie tragen Krawatten und Sakkos. Am Wochenende sonnen sie sich in der Natur, sehen bei Autorennen zu, fahren mit Booten auf den Flüssen, feiern Weihnachten mit Lametta und Sekt. „Liebe nicht den, der hübsch ist und einen schicken Anzug trägt, sondern den, der schön ist“, notiert ihm eine Freundin in sein Wartime-Log.

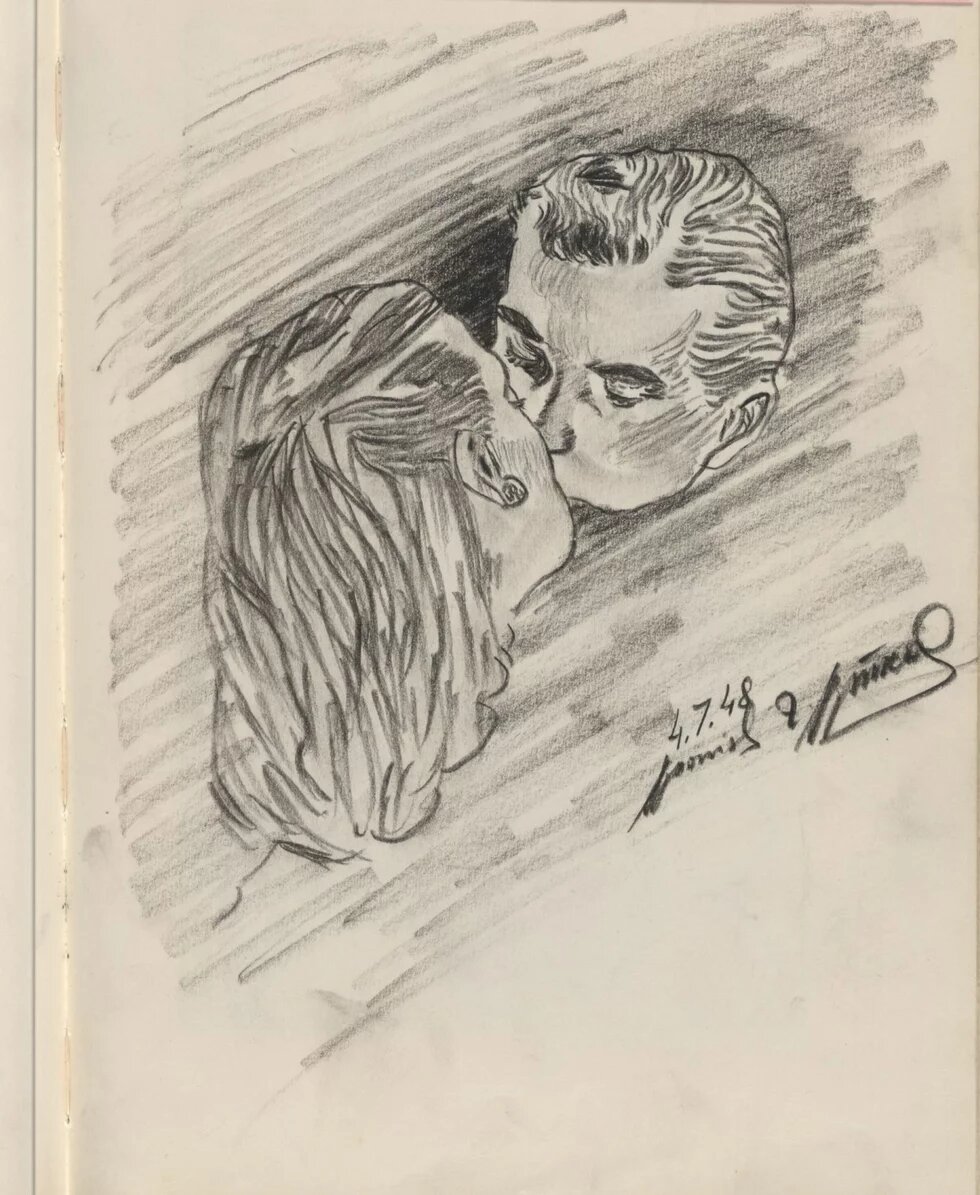

Bronisław weiß, die Frauen mögen ihn, und er mag sie. Er zeichnet Freundinnen und Pinup-Models von Postkarten der amerikanischen Soldaten. Einmal skizziert er eine Unbekannte, ein Mann küsst sie. Wer könnte sie sein?, fragt er sich. Seit drei Jahren ist der Krieg vorbei, er ist nun 26 Jahre alt. Es wird Zeit. Mit dem neuen Jahr wird Bronisław in die Vereinigten Staaten aufbrechen.

Die Erfahrung der Auswanderung

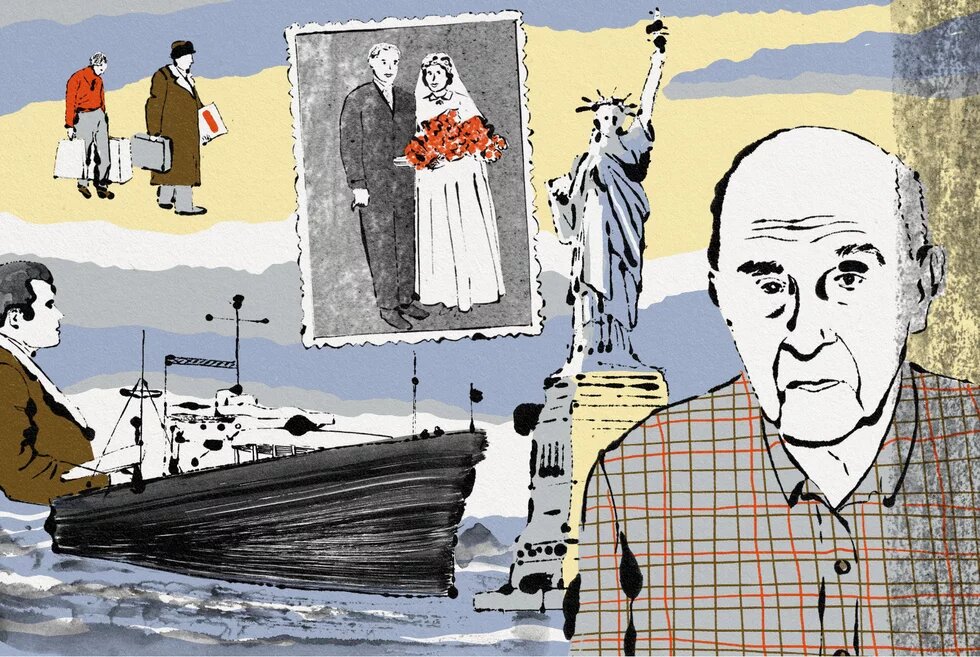

Mit der USS General R. L. Howze setzt Bronisław 1949 von Bremerhaven nach Boston über. In Uniform posiert er auf dem großen Schiff. Es trägt Hunderte andere, die wie er das neue Leben in Übersee suchen. Er würde Polen, Deutschland, den Kontinent und all die Gräuel des Krieges hinter sich lassen. Europa bestand aus nichts mehr als Erinnerungen, die er in die Vergangenheit verbannen könnte, wenn er nicht über sie spricht.

„Ich war sehr beeindruckt von seiner Intelligenz und seinem ernsten Auftreten und spürte, dass er ein privater Mensch war, der während und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Katastrophe erlebt hatte.“ (Irena Szewiola nach dem Tod ihres Freundes Bronisław, 17. Juli 1996)

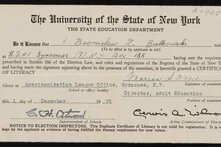

Bronisław lässt sich in Syracuse im Bundesstaat New York nieder. Er gibt sich einen neuen Namen, Bruce Bulkowski, und schließt 1951 ein Amerikanisierungszertifikat ab. Ihm fällt es nicht schwer, sich zurechtzufinden: Nach all den Jahren umgeben von US-Soldaten kennt er einige Eigenheiten der neuen Welt.

Bald lernt er Wanda kennen, sie ist die Unbekannte, nach der er sich gesehnt hat. Die beiden heiraten und bekommen vier Söhne. Bruce managt Immobilien, um die Familie zu versorgen. Seiner Mutter und seinen Geschwistern schreibt er Briefe nach Polen.

Anfang in der alten und der neuen Welt

Jerzy und Alicja Skarżyński lassen sich in Danzig nieder, er findet umgehend eine Anstellung in der Werft. Er wird Karriere machen, zu einem Generaldirektor für Erdölprodukte aufsteigen und weitere Leitungspositionen einnehmen. Für seine beruflichen Verdienste erhält er zahlreiche Auszeichnungen.

Er gibt autobiografische Zeugnisse über den Krieg ab und beteiligt sich am Prozess der Wiedergutmachung: Er unterstützt die Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“, die NS-Opfer entschädigt, und hinterlässt ein Tagebuch aus der Zeit der NS-Zwangsarbeit, das bisher nicht veröffentlicht wurde. Jerzy Skarżyński stirbt 2018.

1996 stirbt Bronisław Bruce Bułkowski in Clay, New York. Im August 2005 schickt eine alte Freundin einen Brief an seine Witwe: „Liebe Wanda, du erwähntest in deiner Weihnachtskarte, dass dein Sohn Dave nun, da er älter ist, besser nachvollziehen kann, was sein Vater im Krieg erlebt haben musste.“

Bruces Nachkommen gehen zur Universität. Ob sie wüsste, schreibt die Freundin, dass es ein Stipendium für Studenten polnischer Herkunft gebe? „Sie sollen sich melden.“