Jüdinnen nach der NS-Verfolgung: Europa hinter sich lassen

Die Jüdinnen Anna Jacobs (geb. Hubermann) und Halina Birenbaum (geb. Grynstejn-Balin) überlebten die Ghettos und Konzentrationslager. Nach dem Krieg emigrierten sie aus Polen in die Vereinigten Staaten und nach Israel. Ihre Auswanderung führt sie durch Deutschland. Wie sah ihr Weg in eine unbekannte Heimat aus?

Wissenschaftliche Beratung: Insa Eschebach

Es ist Mai 1945, als Halina Balin erstarrt aus dem Fenster blickt. Sie ist 15 Jahre alt, und Neustadt-Glewe, das Außenlager des Frauen-KZ Ravensbrück, wird von den Sowjets befreit. Es herrscht Aufruhr in den Baracken, aber Halina sitzt nur da.

KZ Ravensbrück und Außenlager Neustadt-Glewe

Im Dorf Ravensbrück bei Fürstenberg (Havel) befand sich von 1939 bis 1945 das größte Frauenkonzentrationslager des Deutschen Reiches. Wie alle nationalsozialistischen Konzentrationslager unterstand auch das KZ Ravensbrück der Verwaltung und Kontrolle der SS. Neben dem Hauptlager richtete die SS 1941 auch ein Männerlager und 1942 ein Lager für Mädchen ein.

Mehr als 140.000 Menschen wurden im KZ-Ravensbrück inhaftiert: 120.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.200 Mädchen. Die Gefangenen kamen aus über 30 Ländern, darunter aus Deutschland, Polen, Frankreich und Italien. Auch Jüdinnen und Juden sowie Sint*izze und Rom*nja aus ganz Europa wurden in Ravensbrück inhaftiert. Die Gefangenen mussten unter härtesten Bedingungen arbeiten, unter anderem in Werkstätten und Fabriken. Zehntausende starben in Folge von Mangelernährung, Krankheiten, Misshandlungen, medizinischen Versuchen, durch Erschießungen oder in der 1945 eingerichteten Gaskammer.

Im Laufe des Krieges entstanden über 40 Außenlager in verschiedenen Regionen des Deutschen Reiches, in denen Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Außenlager waren kleinere Lager, die organisatorisch an ein Haupt-KZ gebunden waren. Sie lagen oft in der Nähe von Industriebetrieben. Das Außenlager Neustadt-Glewe wurde Anfang September 1944 eingerichtet, um die Zwangsarbeit der Häftlinge für den Wiederaufbau der Flugzeugfabrik der Dornierwerke zu nutzen. Die etwa 5.000 Häftlinge, die das Außenlager im Frühjahr 1945 zählte, waren katastrophalen Lebensbedingungen und brutaler Gewalt ausgesetzt. Bis zur Befreiung am 2. Mai 1945 starben etwa 1.000 von ihnen.

Quellen:

Sie fühlt sich wie ein „Staubkörnchen, das nicht zerrieben worden war“: Sie hatte das Warschauer Ghetto, das Konzentrationslager Majdanek, das Vernichtungslager Auschwitz überlebt. „Ich wusste nicht, wer ich eigentlich war, woher ich kam, zu wem ich eigentlich gehörte.“ Halina macht sich mit einer kleinen Gruppe auf, zurück nach Polen. Es wird eine beschwerliche Reise nach Warschau.

Anna Hubermann ist vier Monate zuvor in Polen befreit worden. Sie ist 20 Jahre alt, als die Rote Armee im Januar 1945 die Munitionsfabrik in Częstochowa erreicht. Anna war im Herbst 1941 aus dem Warschauer Ghetto geflohen, ein Jahr später erneut verhaftet und in das Zwangsarbeiterlager des deutschen Unternehmens HASAG in Skarżysko deportiert worden. „Keine Sorge, der Krieg wird enden“, hatte ein junger Mithäftling namens Jakob ihr versprochen, „wir werden überleben“. Sie mochten sich und entschieden, sich nach dem Krieg wieder zu treffen.

Das Zwangsarbeiterlager des deutschen Unternehmens HASAG in Skarżysko

Die HASAG (Hugo Schneider AG), ein Leipziger Rüstungsunternehmen weitete nach Kriegsbeginn seine Produktion auf das besetzte Polen aus. Der Konzern übernahm ab 1939 mehrere Betriebe im Distrikt Radom, darunter Werke in Skarżysko-Kamienna, Kielce und Częstochowa.

Tausende Polinnen und Polen wurden zur Zwangsarbeit in die HASAG-Fabriken verschleppt. 1942 errichtete das Unternehmen in Skarżysko-Kamienna ein ständiges „Zwangsarbeitslager für Juden“ – das erste privat betriebene Lager dieser Art im Generalgouvernement.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren verheerend: Hunger, Krankheiten, Misshandlungen und tödliche Arbeitsunfälle gehörten zum Alltag. Der firmeneigene Werkschutz führte regelmäßig Selektionen und Erschießungen durch. Schätzungen zufolge kamen allein in Skarżysko-Kamienna mindestens 14.000 Menschen ums Leben. Im Zuge des Vormarsches der Roten Armee wurden die HASAG-Werke zwischen August 1944 und Januar 1945 aufgelöst.

Quelle:

https://www.stiftung-gedenkstaetten.de/en/reflexionen/reflexionen-2023/kz-aussenlager-hasag-leipzig

Nun, in der kalten Januarnacht 1945, sagten die Deutschen den Frauen und Männern in der Fabrik, unter ihrem Lager befände sich eine Mine, die alle, die blieben, in die Luft sprengen würde. Einige steigen deswegen freiwillig in Viehwaggons nach Deutschland. Anna bleibt. „Mit einigen Freundinnen ging ich zum Werkstor – wir sahen keine Deutschen mehr. Aber wir hörten Schüsse, wir sahen Feuer und versteckten uns.“ Am nächsten Morgen laufen sie los.

Halina Birenbaum, geb. Grynsztejn-Balin (1929)

Halina Birenbaum wuchs mit zwei Brüdern in einer polnisch-jüdischen Familie in Warschau auf. Nach der deutschen Besatzung der Stadt und der Errichtung des Ghettos musste ihre Familie dorthin umsiedeln. 1943 wurde sie über Majdanek nach Auschwitz-Birkenau deportiert, später nach Ravensbrück und schließlich nach dem Außenlager Neustadt-Glewe, wo sie am 2. Mai 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Ihre Eltern überlebten den Holocaust nicht – ihre Mutter starb in Majdanek, ihr Vater in Treblinka.

Nach der Befreiung machte sie sich mit einer kleinen Gruppe ehemaliger Häftlinge auf den mehrere Wochen dauernden Weg zurück in ihre Heimatstadt Warschau, wo sie ihren Bruder Marek wiedertrifft. Mit Angehörigen der zionistischen Organisation „Hashomer Hazair“ verließ sie im Sommer 1946 Polen. Die Einreise nach Palästina gelang erst im Dezember 1947.

Doch Halinas Wanderschaft war auch in Palästina nicht vorbei. Die langjährigen Kibbuz-Mitglieder ließen die Neuankömmlinge aus Europa spüren, dass sie nicht dazugehörten. 1949 heiratete Halina und verließ den Kibbuz. Sie arbeitete in Israel als Schriftstellerin und Übersetzerin.

Biographische Skizze aus Eschebach, Insa; Zeiher Katharina (Hrsg.) (2016): Ravensbrück 1945. Der lange Weg zurück ins Leben. Berlin: Metropol.

Anna Jacobs, geb. Hubermann (1924–2016)

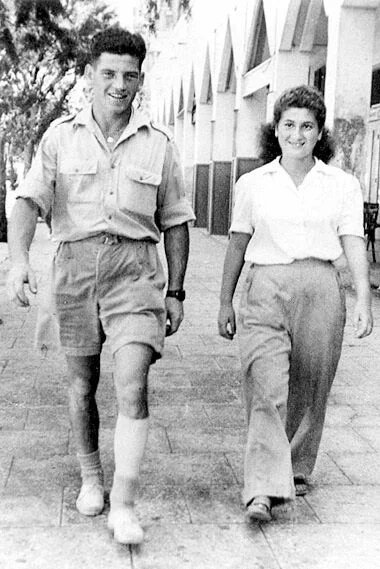

Die in Włocławek geborene polnische Jüdin zog mit ihrer Großmutter Anfang 1940 nach Warschau. Im November desselben Jahres befahlen die Deutschen die Umsiedlung der jüdischen Bevölkerung in das von einer hohen Mauer umgebene Ghetto. Anna gelang die Flucht aus dem Ghetto im Herbst 1941 mithilfe von Freunden auf der „arischen“ Seite. Die 17-Jährige flüchtete nach Ożarów, wo sie im September 1942 gemeinsam mit sechshundert weiteren Jüdinnen und Juden verhaftet und in das Zwangsarbeiterlager der Hasag in Skarżysko-Kamienna deportiert wurde. Dort wurde sie in der Produktion von Granaten eingesetzt, wo sie ihren späteren Mann Jakub Jakubowicz kennenlernte, der „ein paar Maschinen weiter“ arbeitete. Als die Front näher rückte, evakuierte HASAG im Juli 1944 die Belegschaft in ihre Munitionsfabrik in Częstochowa (deutsch: Tschenstochau), wo Anna am 16. Januar 1945 durch die Rote Armee befreit wurde.

Im Sommer 1945 heirateten sie und Jakub und emigrierten über Wałbrzych (vormals Waldenberg/Niederschlesien), Marktredwitz und München 1951 in die USA. Sie lebten dort mit ihren drei Kindern in Brooklyn, New York City und in späteren Jahren in Florida.

Biographische Skizze von Insa Eschebach.

Zurück durch den Schnee, zurück über zerstörte Wege

„Drei Tage liefen wir. Wir schliefen in Scheunen und kamen schließlich in eine hübsche kleine Stadt.“ Die Sowjets geben Anna und den anderen zu essen. Wo Jakob ist, weiß sie nicht. Sie beschließt, mit ihrer Freundin nach Częstochowa zurückzukehren. Sie würde dort so lange bleiben, bis sie von ihm Nachricht bekäme.

„Nach der Befreiung war eine der schwersten Zeiten“, wird Anna später erzählen. „Wir waren frei, aber wir hatten nichts zu essen.“ Weil die Kinos keinen Eintritt kosten, lenkt sie sich ab: „Ich ging in eines, blieb dort von zwölf Uhr mittags bis abends um sieben Uhr und sah den gleichen Film immer wieder, um den Hunger nicht zu spüren.“

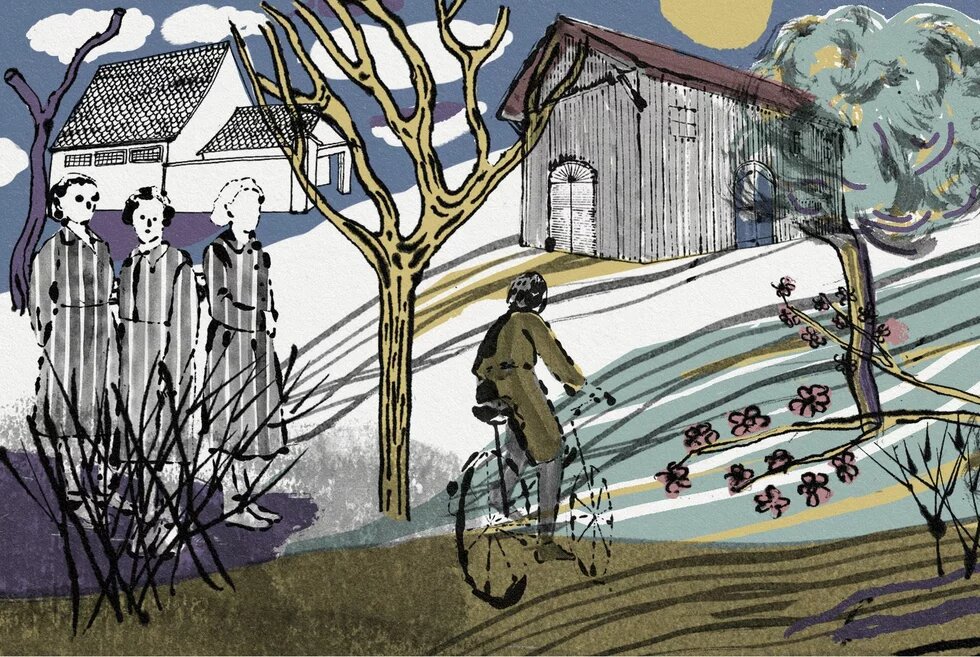

Nach einigen Wochen klopft ein Bote an die Tür mit einer Nachricht: Jakob sei in seine Heimaststadt Wieluń zurückgekehrt, sie solle zu ihm kommen. Drei Tage lang fahren sie und der Bote auf einem Fahrrad durch den Schnee. In Wieluń bereiten Jakob und seine Brüder ein heißes Bad für sie.

Später wird Anna ihre Heimatstadt Włocławek aufsuchen. Die Leute, die nun in ihrer Wohnung lebten, lassen sie nicht hinein. Der Nachbarssohn gibt ihr ein Foto von ihrem Bruder, das er aus dem Müll gefischt hatte. Es wird für lange Zeit das einzige Bild ihrer Familie sein. „Niemand aus meiner Familie hatte überlebt. Niemand.“

„Nach Jahren allein, wurde ich sogleich Teil der Familie meines Mannes. Mein Mann nannte mich liebevoll ‚meine Yesoimeh‘, meine Waise. Ich fühlte mich wohl, weil ich mit ihm und seiner Familie nicht mehr eine Waise war.“ (Anna Jacobs)

Die Sowjets versorgen Halina und ihre Gefährtinnen mit Brot und Fleisch, doch man befiehlt ihnen, sie sollten sich schnell auf den Weg nach Hause machen. Ihr von der Frühlingssonne gebräuntes Gesicht verhüllt sie, um sich vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu schützen. „Wir Frauen schliefen in Scheunen am Wegrand dicht aneinander gedrängt, um uns so vor Vergewaltigung zu schützen. Die Soldaten waren siegestrunken, vom Alkohol berauscht.“

Sie werden von Soldaten mitgenommen, ergattern eine Kutsche von den Deutschen. Doch die Wege sind zerstört. Um sich durchzuschlagen und weiterzukommen, müssen die entkräfteten Mädchen und Frauen mit den Soldaten Brücken bauen und Straßen befestigen.

Wiederfinden in Warschau, ein neues Leben in Wieluń?

Es dauert nicht lange, da eröffnet Jakob seinen Brüdern, dass Anna und er heiraten werden. Sie würden nur die Rückkehr seines Vaters abwarten, wo auch immer er in Deutschland war. Dann kommt die Nachricht: Er sei bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Die Familie sitzt eine Woche Shiva, die jüdische Trauer, dann lassen Anna und Jakob sich von einem Rabbiner trauen. Es ist April 1945.

Wenige Wochen später klopft es an der Tür: Es ist Jakobs Vater. Er hat das KZ Buchenwald überlebt.

Ein Zug bringt Halina und ihre Freundin nach Warschau, wo sie Anfang Juni 1945 eintreffen. Die einst so vertraute Stadt ist ihr plötzlich fremd.

„Eine Menge fremder Polen trug mich fort wie ein unnützes Körnchen in dieser wiedererwachenden Welt. Wohin sollte ich mich wenden? An wen? Warum war ich überhaupt hierhergekommen, wofür hatte ich überlebt?” (Halina Birenbaum, Juni 1945)

„Nein, hier würde ich niemanden mehr finden, niemanden von meinen Angehörigen“, denkt Halina. Aber sie sagt sich: Sie lebt, und sie ist frei. Von der Junisonne durchdrungen, erfasst sie eine „Neugier auf das Leben“.

Auf der Straße erkennt Halina das Gesicht eines jungen Mannes. „Überrascht und gerührt umarmte er mich und drückte mich an sich.“ Es ist einer ihrer Brüder, Marek. „Ich konnte mein Glück nicht fassen.“ Marek war aus einem Deportationszug gesprungen und hatte überlebt. Ihre Mutter war in Majdanek, ihr Vater im Vernichtungslager Treblinka ermordet worden.

Anna und Jakob wollen sich in Wieluń ein Leben aufbauen. Sie eröffnen einen Laden für Tabak und Likör, und Anna wird schwanger. Doch Ende 1945 zeichnet sich ab: Sie müssen die Kleinstadt, ja, sie müssen Polen verlassen. Sie sind hier nicht sicher. Nicht weit von Wieluń, in Kielce, werden am 4. Juli 1946 42 Juden ermordet. „Es ging uns gut und wahrscheinlich wären wir nie weg gegangen, wären diese Morde nicht passiert.“

Das Pogrom von Kielce (4. Juli 1946)

Am 4. Juli 1946 führten polnische Polizisten, Soldaten und Zivilisten in der südpolnischen Stadt Kielce das schlimmste Pogrom der unmittelbaren Nachkriegszeit durch. Das Gerücht über eine angebliche Kindesentführung durch Juden diente als Auslöser für die gegen jüdische Überlebende des Holocaust gerichtete Gewalt.

Bei Angriffen auf das Gebäude des Jüdischen Komitees in der Planty-Straße 7 und Umgebung wurden 42 Jüdinnen und Juden getötet und rund 40 weitere verletzt. Zwei nichtjüdische Polen kamen ebenfalls ums Leben.

Die Opfer wurden auf dem Jüdischen Friedhof von Kielce in einem Massengrab beigesetzt. Neun Täter wurden nach einem Schnellverfahren hingerichtet, weitere Prozesse gegen Beteiligte endeten überwiegend mit Freisprüchen oder geringen Strafen.

Das Pogrom führte zu einer Massenflucht der jüdischen Überlebenden des Holocaust aus Polen. Der Großteil von ihnen verließ das Land und machte sich auf den Weg in die westlichen Besatzungszonen Deutschlands und Österreichs. Das Pogrom von Kielce wurde zu einem Symbol für die anhaltende Gefährdung jüdischen Lebens in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Quelle:

Mit dem Zug fahren sie nach Wałbrzych, unweit der deutschen Grenze. Dort ist eines der drei Zentren des „Yidishe Yishev in Niedershlezye“, einer jüdischen Siedlung, in der sich im Sommer 1946 bereits hunderttausend Jüdinnen und Juden angesiedelt hatten. Sie hoffen, dort vor antisemitischen Ausschreitungen sicher zu sein. Anna bringt ihren ersten Sohn, Chaim, zur Welt. Doch sie weiß, es ist kein Ort für immer.

Halina findet bei Marek und seiner Frau Zuflucht. „Nach den Jahren des Hungers fiel ich geradezu über das Essen her und aß und aß.“ Sie nimmt wieder zu, bekommt eine gesunde Gesichtsfarbe.

„Marek meinte, dass ich zwar hübsch aussehe, aber zu dick sei. Das bekam ich immer öfter zu hören. Ich fühlte mich gedemütigt, wünschte, in den Erdboden zu versinken.“

Ihre Schwägerin lässt sie spüren: Es braucht keine weitere Frau im Haus.

Halina geht wieder zur Schule, auf ein polnisches Gymnasium. „Es gab Lehrer, die mir besondere Rücksicht und Achtung entgegenbrachten.“ Sie ist aber im Rückstand und kommt sich fremd vor. Wenn sich alle andächtig bekreuzigen, weiß sie nicht, wohin mit ihren Händen.

Auf der Straße hört sie Kommentare: „Schaut mal! Eine Jüdin! So viele hat man umgebracht, und immer noch gibt es so viele von ihnen! Woher kommen die alle?“ Halina versucht, nur noch langärmelige Blusen zu tragen, um die Nummer auf ihrem Arm nicht zu zeigen.

Marek hat einen Plan gefasst: Die neue Heimat kann nur Palästina sein. Auch Halina soll sich einem Warschauer Kibbuz anschließen, der die Auswanderung nach Palästina vorbereitet.

„Der Gedanke, in einer Gemeinschaft mit jüdischen Jugendlichen zu leben, denen es gelungen war, ebenfalls der Vernichtung zu entgehen, sowie die Vorstellung, mich in ein weit entferntes, unbekanntes Land zu begeben, lockten mich.“

Sie zieht in eine große Wohnung des Warschauer Kibbuz. Es ist laut und hektisch unter den jungen Menschen, sie essen und diskutieren gemeinsam, teilen sich zu mehreren die Zimmer und kümmern sich gemeinsam um den Haushalt. Alles, was sie besitzen, wird geteilt. Die anderen hatten in den Wäldern, bei Partisanen oder außerhalb des Warschauer Ghettos überlebt.

Warschauer Kibbuz

Gleich nach dem Kriegsende organisierten sich viele zionistische Gruppen, um Juden und Jüdinnen, die den Holocaust überlebt hatten oder aus der Sowjetunion zurückkehrten, die Ausreise nach Palästina zu ermöglichen. Die erlebten Traumata, die massive Zerstörung des jüdischen Lebens in Polen während des Krieges und das zunehmende Gefühl von Unsicherheit führten dazu, dass eine Auswanderung häufig als einzige Option wahrgenommen wurde. In Warschau gab es mehrere Kibbuzim, die Schutz für ihre Mitglieder boten und in denen Auswanderungen nach Palästina geplant wurden. Halina Birenbaum schloss sich dem Kibbuz „Ichud“ der „Zionim Klalim“ (Allgemeinen Zionisten) an der Targowastraße an.

Quelle: Birenbaum, Halina (1998): Rückkher in das Land der Väter. Frankfurt am Main: Fischer.

Ein Umweg über das Land der Täter

Mithilfe der jüdischen Fluchtorganisation Bricha schmuggelt sich die erneut schwangere Anna 1948 mit dem kleinen Chaim und ihrem Schwager über die Berge zur deutsch-tschechischen Grenze, während Jakob vorerst bleibt, um den Laden zu veräußern. Gegen Geld bekommen sie Papiere, um nach Deutschland einzureisen. „Die Bricha arrangierte das alles, denn wir sollten nach Israel emigrieren.“ Aber Anna will dort nicht hin: Ein neues Land mit aufzubauen, das würde große Entbehrungen bedeuten. Im Dezember 1948 bringt sie ihren zweiten Sohn, Ephraim, zur Welt. Jakob folgt ihnen nach einige Monaten nach Marktredwitz.

Im Juni 1946 verlässt Halinas Kibbuz-Gruppe Warschau. Sie reisen über Bratislava, Prag und Österreich Richtung Bayern. Für einige Wochen arbeiten sie auf einem Bauernhof im fränkischen Windischenlaibach. Bald stellt sich heraus, dass der Besitzer ein Nazi ist. Sie ziehen weiter nach Eschwege, wo die sozialistisch-zionistische Jugendorganisation Hashomer Hatzair ein Gut besitzt. Sie sollen dort lernen, Land zu bestellen.

Einmal in der Woche gehen sie in ein Gasthaus. Halina spürt die Blicke von den umliegenden Tischen. In gebrochenem Deutsch wechseln die Jugendlichen aus dem Kibbuz immer wieder die Bestellungen.

„Vielleicht war das eine Art Rache? Die Deutschen verharrten in haßerfülltem Schweigen.“

Halina spürt keinen Hass. Ja, sie war wieder in Deutschland, aber „diesmal aus freien Stücken und auf dem Weg zu einem eigenen Heim im Gelobten Land.“

Doch die Überfahrt nach Palästina verzögert sich. Ein Jahr wird Halina mit ihrer Gruppe verbringen, Hebräisch lernen, singen, arbeiten, marschieren und gehorsam sein. Sie will aber auch eine Schulbildung. Und das Leben mit all den „Geboten und Verboten“ fällt ihr schwer.

1949 zieht die junge Familie Jakubowicz nach München. Jakob geht Schwarzmarktgeschäften nach, das Paar lernt Englisch und wohnt komfortabel in der Ismaninger Straße, wo vor dem Krieg jüdische Familien gelebt hatten.

Wenn Anna und Jakob in die Oper gehen, buchen sie Plätze in der Loge, in der einst Adolf Hitler saß. „Wir haben gewonnen“, sagt Anna sich. „Hier sitzen wir in seiner Loge. Wir haben überlebt. Wir haben Familien gegründet. Er hat es nicht geschafft.“

Deutschland ist für die Familie, wie für viele andere als staatenlos betrachtete polnische Juden, ein Wartesaal: „Es dauerte anderthalb Jahre, bis uns Papiere gegeben wurden, die uns die Einreise in die USA ermöglichten.“

Vereinigte Staaten und Palästina: Die neue Welt und das Gelobte Land als neue Heimat

Im April 1951 setzen Anna, Jakob und die Söhne von Bremerhaven nach New York über, wo Jakobs Onkel lebt. Annas Ältester, Chaim, wird sich später an dessen „breites, schnurrbärtiges Lächeln“ erinnern. Sein Großonkel hatte Auschwitz überlebt.

Mareks Pläne kommen nicht voran. Er schickt Halina nach Paris, wo sie zufällig den Kibbuz-Leiter trifft. „Die Gruppe ist schon in Marseille“, sagt er ihr. Im November 1947 besteigt die nun 17-Jährige mit den erlaubten zehn Kilo Gepäck einen Fischkutter, der nachts vor den Klippen bei Bandol ankert. 120 Passagiere sind mit ihr an Bord, der französische Kapitän ist stets betrunken. Nach etwa zwei Wochen auf See geht die Gruppe im Dezember 1947 in der Nähe von Tel Aviv an Land.

Die Hebrew Immigrant Aid Society vermittelt Anna und ihrer Familie eine Wohnung in New York, Jakob steigt in das Wäschereigeschäft seines Onkels ein. Sie ändern ihren Nachnamen von Jakubowicz in Jacobs. Jakob nennt sich nun Jack, aus Chaim wird Harold und aus Ephraim Fred. Nur Anna bleibt Anna.

Halina blickt ergriffen auf die vorbeiziehende Landschaft Palästinas. Bei jedem Garten mit Zitronen, Mandarinen und Apfelsinen schreit sie freudig auf. Doch im Kibbuz Ein-Hachoreish wird den Neuen ablehnend begegnet. Für die Alteingesessenen „waren wir nur eine weitere Gruppe von Fremden aus dem verhassten Galuth“, den Diaspora-Ländern. „Uns wäre das nicht passiert“, bekommen sie zu hören, „wir wären nicht widerstandslos in den Tod gegangen.“

Die Kibbuz-Bewohner raten ihr, sie solle sich umbenennen. „Warum nicht Ilana, hebräisch für junger Baum?“ „Nein“, denkt Halina, „ich heiße Halina, weil meine Eltern mich so genannt haben. Mein Name ist eine Spur, die von ihnen geblieben ist.“

1955 bringt Anna ihre Tochter Rosalyn zur Welt. Roz hat eine lebenslustige Mutter; aber sie sieht auch ihre tiefe Traurigkeit, wenn sie Sabbatkerzen anzündet, wenn sie Jiddisch spricht, wenn sie Fotos ansehen. Von Annas Familie hat allein ein Onkel überlebt, der früh genug nach Paris emigriert war und später in London lebt. Er besitzt noch ein Foto, das Annas Mutter mit ihr als kleinem Mädchen zeigt. Wie sie nach all dem weiterleben konnte, fragt Roz. „Ich nahm alles Gute, das ich in den Menschen sah“, antwortet Anna, „die wenige Liebe, die ich noch in mir hatte, und lebte damit weiter.“

Im Mai 1948 geben die Briten ihre Mandatsmacht in Palästina ab, der Staat Israel wird gegründet. „Wir waren ein Teilchen der Entstehungsgeschichte dieses Staates, ähnlich wie wir der lebende Beweis für die Ereignisse in den Jahren des Nationalsozialismus und der Vernichtung waren.“ schreibt Halina im Nachhinein. 1949 heiratet Halina ihren Freund Adam und kann endlich vom Land nach Tel Aviv ziehen. Schon bald trennen sie sich, und Halina heiratet Henryk Birenbaum, der in Sibirien die NS-Verfolgung überlebt hatte. Sie bekommen zwei Söhne, Jakow und Beni.

Langsam wird das Leben in Israel leichter: Sie beziehen eine kleine Wohnung mit fließendem Wasser in Ramat Gan und schließlich ein Haus in Herzliya.

Als Halina im Radio den Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann verfolgt, ist das „eine Wende“ in ihrem Leben: „Meine Herkunft, mein Lebenslauf tauchten aus der Anonymität auf.“

Roz wird Künstlerin und malt die Familie ihrer Mutter. Im „Memory Project“ hält sie die Geschichte ihrer Eltern fest. Anna und Jack Jacobs verbringen ihren Lebensabend in Florida. Er stirbt 2008 im Alter von 87 Jahren. Anna Jacobs stirbt acht Jahre später. Sie wurde 92 Jahre alt.

In Israel verfasst Halina ihre Autobiografie „Rückkehr in das Land der Väter“, die 1967 zuerst in Polen, dann in den USA und in Israel und 1989 schließlich in Deutschland erscheint. Halina Birenbaum wird eine bekannte Zeitzeugin, sie schreibt und übersetzt. Sie ist fest davon überzeugt, dass das Leid eines Menschen auch von einem anderen begriffen werden kann, wenn er dies nur will. Sie ist zum 80. Jahrestag des Kriegsendes 96 Jahre alt und lebt in ihrem Haus in Herzliya.