Im Herbst 1981 konfrontierte mich der Bonner Korrespondent der New York Times mit der Frage: "Stimmen Sie mit mir überein, dass die Friedensbewegung im Kern eine nationale Bewegung ist, die die Wiedervereinigung Deutschlands zum Ziel hat?" Er kam von einer Rundreise durch Westdeutschland, Westberlin und Holland und war erstaunt, weder dort noch bei uns auf Verständnis für seine These zu stoßen.

In den ersten 10 Jahren nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer stand die DDR allein im Vordergrund der Aufarbeitung ihrer Geschichte. Allmählich wurde auch der Westen mehr und mehr in diese Aufarbeitung einbezogen. Seit dem Jahr 2000 hat Altkanzler Helmut Kohl diesen Prozess wesentlich beschleunigt. Mit seiner Klage gegen die Gauck-Behörde wollte er für sich und andere Politiker eine weitestgehende Schließung der Stasiunterlagen erreichen, ihre dauerhafte Nutzung für die geschichtliche Aufarbeitung der DDR verhindern und damit wichtige Aspekte für das Verständnis von Ost und West in den Jahren des Kalten Krieges unangetastet lassen.

Warum eigentlich? Weil die Akten der Stasi belegen, dass die DDR in der Bundesrepublik nicht nur ideologische Kritiker, sondern auch zahlreiche Förderer hatte. Die Stabilität der staatlichen Beziehungen stand im Vordergrund, und nicht selten sprachen westliche Politiker und Politikerinnen mit doppelter Zunge: in der westlichen Öffentlichkeit so und in den internen Gesprächen mit Repräsentanten des SED-Regimes anders. Ein Beispiel dafür ist die systematische Verletzung der Cocom-Exportrichtlinien durch westdeutsche Firmen. Sie wurde jahrzehntelang von westdeutschen Regierungen mal stillschweigend, mal aktiv unterstützt. Ideologische Verbündete hatte das DDR-Regime vor allem innerhalb der westlichen Linken. Eine Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist ohne eine Kenntnis der politischen Wechselwirkungen zwischen Ost und West nur unvollständig möglich. Jürgen Fuchs stand ganz vorn in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Repräsentanten der Blocklogik. Ich möchte schildern, wie wir Grünen mit Jürgen Fuchs zusammengearbeitet haben und daran auch verdeutlichen, wie ein Teil des Westens „tickte“, wie gedacht und gesprochen wurde.

Die Nato beschloss im Dezember 1979 im sogenannten „Doppelbeschluss“ die Stationierung neuer Atomwaffen vom Typ Pershing II und Cruise Missile gegen die – so die Begründung – "wachsende militärische Bedrohung durch den Osten". Die Welt war über Jahrzehnte in zwei Weltanschauungs- und Militärblöcke geteilt, und die von DDR und UdSSR in der Mitte Berlins errichtete Mauer war weltweit das Symbol für die Teilung der Menschheit in zwei Systeme.

In Westdeutschland entwickelte sich in den siebziger Jahren mit Tausenden von Initiativen, Gruppen, regionalen und bundesweiten Verbänden eine starke Umweltbewegung. Ihr prominentestes Ziel war die Abschaffung aller Atomanlagen. Im Sommer und Herbst 1979 folgten jeweils über 100.000 Menschen den Demonstrationsaufrufen der Umweltverbände nach Hannover und Bonn, und im Januar 1980 kamen bei klirrendem Frost etwa 80.000 Demonstranten nach Brokdorf in Schleswig-Holstein. Parallel dazu gewann auch die Frauenbewegung an Bedeutung. Im März 1979 hatten sich die Grünen bundesweit mit 550 Gründungsmitgliedern als Partei organisiert. Drei Monate später – am 10. Juni 1979 – nahmen wir an der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments teil und erreichten auf Anhieb 3,2 Prozent der Stimmen.

Zunächst scheiterten erste Versuche eines Umwelt-, Frauen- und Friedensbündnisses gegen den Nato-Doppelbeschluss. Zum einen war für zahlreiche politische Organisationen der Linken Frieden nicht Ziel, sondern Mittel zum Zweck. Zum anderen verstanden sich nicht alle Umwelt- und Frauengruppen gleichzeitig auch als Friedensgruppen. Im Frühjahr 1981 kam es im Nordwesten der Bundesrepublik erstmals zu einer gemeinsamen Demonstration der Umwelt- und Friedensbewegung gegen das Atomkraftwerk in Lingen und den angrenzenden britischen Bombenübungsplatz Nordhorn-Range.

Im Frühsommer 1981 formierte sich die westdeutsche Friedensbewegung im Vorfeld des Evangelischen Kirchentags in Hamburg, mit moderierender Unterstützung holländischer Kirchenkreise, unter dem Dach von „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ (ASF) und der „Arbeitsgemeinschaft Dienste für den Frieden“ (AGDF) zur ersten Großdemonstration in Bonn am 10. Oktober 1981. 300.000 Menschen nahmen daran teil, allesamt einig in der Ablehnung neuer Atomwaffen. Dies war jedoch der einzige Konsens – ein wichtiger Konsens, doch er reichte nicht über den punktuellen Anlass hinaus für eine Richtung, die nicht nur dem Frieden, sondern auch den Menschen- und Bürgerrechten verpflichtet war.

In der westdeutschen und westeuropäischen Friedensbewegung war die Auseinandersetzung um die Bedeutung des Friedens nach innen und außen und das Verhältnis von Frieden, Bürger- und Menschenrechten vom ersten Tag an als Konflikt präsent. Die Auseinandersetzungen verliefen immer entlang dieser grundsätzlichen Frage. Wir Grünen wussten, dass auch Organisationen mitmischten, die versuchten, die außenpolitischen Interessen der DDR und UdSSR in die Friedensbewegung hineinzutragen. Sie traten nicht offen auf, sondern als Vorfeldorganisationen der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) oder als Tarnorganisationen mit unverdächtigem Namen. Ihre vom Osten gesteuerte politische Position und Strategie wurde oft erst nach längerer Zeit deutlich. Vom Osten bezahlt, agierten sie im Westen auf breiter Ebene, hatten Geld (unter anderem aus der DDR) und Stimme in zahllosen kleinen und größeren Friedensgruppen, vor allem in regionalen Zusammenschlüssen, und sie hatten Einfluss innerhalb der Gewerkschaften und in den Studentenvertretungen. Ich nenne einige, die dieser politischen Grundströmung zuzuordnen waren: "Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit" (KoFAZ), "Deutsche Friedensunion" (DFU); "Krefelder Appell", "MSB Spartakus", "Generäle für den Frieden", "Sozialistischer Hochschulverband" (SHB), ein Teil der Jungsozialisten, ein Teil der Linken innerhalb der SPD, einige Jahre später die "Friedensliste" als taktischer Ableger der DKP mit dem Ziel, den Schwung der Friedensbewegung in Wählerstimmen umzumünzen und vor allem den Grünen Stimmen wegzunehmen.

Wir kannten dieses politische Spektrum, weil es auch vor der Friedensbewegung keinen erfolgversprechenden Zug gab, auf den sie nicht versuchten aufzuspringen. Sie hatten funktionierende Organisationen, erfahrene Mitarbeiter, und sie verteidigten den Stalinismus beziehungsweise Sozialismus sowjetischer Prägung, wenn es bündnispolitisch nützlich erschien – dies gelegentlich auch mal mit selbstkritischem Ansatz.

Doch dieses Spektrum war nicht der einzige und nicht einmal der wichtigste Kräftepol gegen den Teil der Friedensbewegung, der auf eine blockübergreifende Solidarität von unten setzte und Frieden und Menschenrechte für unteilbar hielt. Die 68er Studentenbewegung hatte sich in ihrem Engagement auf den Protest gegen den erbarmungslosen Krieg der USA in Vietnam konzentriert. Dadurch waren in ihr eine starke außenpolitische Orientierung und gleichzeitig die Gegnerschaft zu den USA verankert. Die Studentenbewegung hinterließ in den 70er Jahren – trotz des Einmarsches der Warschauer-Pakt-Staaten in Prag im August 1968 – eine differenzierte Landschaft linker Sekten und baute zunehmend eine Mauer des Selbstschutzes auf, die "Antikommunismus" als "blinden Antikommunismus" tabuisierte, einen antitotalitären Konsens ablehnte und die USA konkurrenzlos in den Mittelpunkt ihres Feindbildes rückte. Im ideologischen Kampf des Kalten Krieges hielt sie ihre schützende Hand über die Verbrechen des Stalinismus. Ihre Identifizierung mit den Opfern des Faschismus entlastete viele von der Schuld des Schweigens zu den Verbrechen Stalins. Massenmord, Terror, Gulag, Verbannung und Vertreibung in der Sowjetunion und den Ländern Ost- und Mitteleuropas fanden im Westen bei einem großen Teil der Linken keinen Eingang in den Diskurs. Auch dies war Ausdruck einer über Jahrzehnte hinweg verinnerlichten Blocklogik. Die Berliner Mauer verlief nicht nur durch Berlin, sondern auch durch die Köpfe von Tausenden im Westen. Dies war vor allem ein Erfolg östlicher Propaganda.

Die Friedensbewegung war zu Beginn der 80er Jahre Anlass für die Geheimdienste der UdSSR (KGB) und DDR (HVA), die Unterwanderung bundesdeutscher Gruppen, Organisationen und Institutionen zu intensivieren. Unter Federführung von Generaloberst Markus Wolf wurde der nachrichtendienstliche Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern und Kontaktpersonen im Westen verstärkt, um den Einfluss auf die Friedensbewegung zu garantieren. Nach dem Fall der Mauer konnten wir die entsprechenden Dienstanweisungen lesen, überliefert in den Akten der Stasi. Sie bestätigten, was wir in den Auseinandersetzungen innerhalb der Friedensbewegung erlebt hatten.

Im Koordinierungsausschuss der Friedensbewegung – fast alle Mitglieder waren beruflich in der Politik und in parteiähnlichen, gewerkschaftlichen, studentischen sowie kirchlichen Organisationen beschäftigt – wurden inhaltliche Differenzen offen und in der Sache hart ausgetragen. An dieser Konsensfindung war nichts geheim. Anlass zu Auseinandersetzungen über Selbstverständnis und Ziele der Friedensbewegung waren immer wieder die Aufrufe zu Großdemonstrationen und die Frage, wer dort reden durfte. Ich will den Verlauf einer solchen stundenlang andauernden Diskussion kurz skizzieren:

"Aufhebung des Doppelbeschlusses" – Zustimmung ohne Diskussion

"Keine Stationierung neuer amerikanischer Atomwaffen" – Zustimmung ohne Diskussion

"Für Abrüstung in Ost und West" – Einspruch: "Wir müssen uns auf ein Ziel hin konzentrieren, gerade diese Konzentration auf einen Punkt hin macht uns stark, wir dürfen die Forderung der Friedensbewegung nicht verwässern"

"Solidarität mit den politischen Gefangenen in der Türkei und ihre Freilassung" – Zustimmung ohne Diskussion

"Gegen Apartheid und Unterdrückung" – Zustimmung ohne Diskussion

"Solidarität mit Solidarność, Freilassung aller politischen Gefangenen in Polen, für die Unterstützung der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR, für Charta 77 in der CSSR, für die Helsinki Gruppen in Moskau" – Einspruch.

Das ging auf keinen Fall! Jetzt waren die Handlanger des Ostens sogar bereit, ihre Solidarität mit den Opfern von Diktaturen der westlichen Hemisphäre preiszugeben. Wichtig war ihnen vor allem, die Wirklichkeit hinter dem eigenen Vorhang nicht öffentlich werden zu lassen. Im Ergebnis hieß das stets: "Wir sollten auf alle Konkretisierungen verzichten". Dann folgte der Vorschlag: "Für Solidarität mit den Unterdrückten weltweit."

Jürgen Fuchs hat über ein Koordinierungstreffen der Westberliner Friedensbewegung im September 1983 ein Gedächtnisprotokoll geschrieben mit dem Titel "Die strenge Prüfung oder 'Was interessieren uns irgendwelche Hanseln, die drüben mit Kerzen herumrennen'". Ich zitiere:

Es ist fünf vor sieben. Ich setze mich und blättere im Beitrag des SPD-Genossen. Auf jedem Blatt des neunseitigen Manuskripts begegne ich zwei Buchstaben-Wörtern, etwa vierzig- bis fünfzigmal kommen sie vor: Das eine heißt "Nato", das andere "USA". Ich gebe zu, dass ich nach drei anderen Buchstaben Ausschau hielt, nach "DDR" mit oder ohne Gänsefüßchen, nach der Wortverbindung "DDR-Friedensbewegung" … aber ich fand nichts.

Ich will drei Erlebnisse schildern, um die Denkfiguren der 80er Jahre zu veranschaulichen. Das erste Beispiel: Wie in jeder anderen kleineren oder größeren Stadt hatten auch die Bonner Parteien, Friedens-und Umweltgruppen bei gutem Wetter jeden Samstag Informationsstände in der Stadtmitte. Anfang der 80er Jahre kam eine neue Initiative mit einem Stand hinzu. Sie informierte über die Geschichte des Baltikums und sammelte Unterschriften für die staatliche Unabhängigkeit von Estland, Lettland und Litauen. Ich unterschrieb die Forderung und ging zurück zu meinem Stand. Dort stieß ich – ebenso wie bei den Infoständen der Friedensinitiativen – auf blankes Entsetzen. Ihr Argument: "Wie kann man gerade heute, wo eine solch existenzielle nukleare Bedrohung vom Westen ausgeht, diese Revisionisten unterstützen, die nicht bereit sind, die Fakten und Folgen der Naziherrschaft anzuerkennen!"

Das zweite Beispiel: Im März 1987 fand eine Bundestagswahl statt. Im Vorfeld traf sich ein informeller Gesprächskreis aus Grünen und Sozialdemokraten über rot-grüne Außenpolitik für den Fall, dass wir gemeinsam die Mehrheit erlangen sollten. Mit dabei war Egon Bahr. Wir trafen uns in der Bonner Kurt-Schumacher-Straße gegenüber dem Langen Eugen. Kaum hatten wir einige Sätze über das Ziel der Gespräche ausgetauscht, sprach Egon Bahr folgenden bedeutungsvollen Satz: "Eines will ich euch gleich zu Beginn sagen: Wenn wir regieren, ist Schluss mit den Kontakten zur Opposition im Osten. Dann gibt es nur eine Gesprächsebene. Und das ist die staatliche."

Das dritte Beispiel: Im Februar 1988 wurden in Ostberlin anlässlich der Rosa-Luxemburg-Demonstration zahlreiche Bürgerrechtler verhaftet. Einige wurden ausgewiesen und in den Westen abgeschoben, darunter auch Bärbel Bohley und Werner Fischer. Sie wohnten eine Zeitlang bei mir in Bonn. Die grüne Bundestagsfraktion lud sie zu einer Sitzung ein, und vorher besuchten sie Petra Kelly in ihrem Büro. Auf den Fluren des Bundeshauses gingen wir an vielen Kopiergeräten vorbei, und Bärbel Bohley standen Tränen in den Augen. Sie konnte die Dimension technischer Ausstattung kaum fassen angesichts der persönlichen Arbeitssituation im Osten und der Notwendigkeit, in der Illegalität Informationen immer wieder einzeln abschreiben zu müssen. Fischer und Bohley gingen mit Petra Kelly in den Fraktionssaal. Als sie von der Fraktionsführung begrüßt wurden, verließ etwa die Hälfte der anwesenden Abgeordneten und Mitarbeiter den Raum. Sie lehnten ein Gespräch ab, wollten mit den Gästen nicht politisch identifiziert werden und fanden es "kontraproduktiv", das seit über einem halben Jahr bestehende DDR-Einreiseverbot für grüne Funktions- und Mandatsträger durch diese Geste zu verfestigen. Um das Bild zu vervollständigen, muss ich allerdings leider daran erinnern, dass Bärbel Bohley trotz mehrmaliger Anfragen von den Bundestagsfraktionen der CDU/CSU, der SPD und der FDP gar nicht erst eingeladen wurde. Sie wollten keinen Affront gegenüber der SED-Führung. Nur Willy Brandt, Vorsitzender der SPD, empfing Bärbel Bohley zu einem "privaten" Gespräch.

Im April 1982 hatte ich bei der Ständigen Vertretung der DDR in Bonn vergeblich ein Visum beantragt, um an der Beerdigung von Robert Havemann teilzunehmen. Ich versuchte es mit einem Tagesvisum, reiste über die Friedrichstraße ein, wurde kurz vor Grünheide aus einem Taxi geholt, anschließend in Erkner einige Stunden verhört und dann von der Staatsicherheit zur Friedrichstraße zurückgebracht. In Westberlin traf ich anschließend Jürgen Fuchs – nach meiner Erinnerung war es die erste persönliche Begegnung. Vorher hatte ich von ihm und über ihn gelesen, und wir hatten telefoniert. Jürgen Fuchs wurde von da an für unsere Ost-West-Arbeit zur zentralen Nahtstelle. Im August 1982 schrieb er an Petra Kelly und mich folgenden Brief:

Ich habe eine Bitte, soll eine Anfrage weitergeben: Wäre eine materielle Unterstützung für die DDR-Friedensbewegung auf persönlicher, unbürokratischer und nicht-öffentlicher Ebene möglich? Viele Friedensgruppen, auch innerhalb der Kirchen, brauchen Bücher, Materialien (Friedensbewegung/Ökologie), Fotopapier. … In der zurückliegenden Zeit wurde alles auf Basis der Selbsthilfe vor Ort geregelt. … Aber auch dieses Verhalten hat Grenzen, vor allem, wenn eine basisdemokratische Bewegung wächst. Das werdet Ihr gut wissen. … Ich sprach von Unterstützung, was meine ich mit "materiell"? Bücher, Zeitschriften, Platten usw. Und Geld. Was wie verwendet wird, überlassen wir den Freunden vom "Berliner Appell" und anderen Initiativen.

Die unabhängige Friedensbewegung der DDR war keine Massenbewegung, aber sie war für uns als Teil der osteuropäischen Opposition über einzelne Persönlichkeiten der DDR klar erkennbar: Ulrike und Gerd Poppe, Bärbel Bohley, Wolfgang und Lotte Templin, Martin und Antje Böttcher, Ralf Hirsch, Rainer Eppelmann und viele andere.

Auch die blockübergreifende Friedensbewegung im Westen war nicht gerade eine Massenbewegung. Sie setzte sich zusammen aus Grünen (es war nicht die Mehrheit der Partei), aus Unterstützern der Russell-Peace-Foundation, dem Netzwerk Ost-West-Dialog unter Federführung von Dieter Esche, der Gruppe "Frauen für den Frieden" unter Federführung von Eva Quistorp, aus kleinen Gruppen innerhalb der evangelischen und katholischen Kirche und einzelnen Vertretern des Interkirchlichen Friedensrates in Holland – wie Mient Jan Faber.

Die wichtigste öffentliche Persönlichkeit in dieser Zeit war Petra Kelly. Mit der Wahl der Grünen in den Bundestag im März 1983 wurde sie weltweit zur grünen Symbolfigur für eine blockübergreifende Friedens- und Menschenrechtspolitik. Auch organisatorisch wurde mit der Wahl der Grünen in den Bundestag vieles einfacher. Wir organisierten von Bonn aus Telegramm- und Briefkampagnen an die Staatsführung der DDR zur Freilassung von Roland Jahn, für Rolf Schälike und viele andere. Wir luden Vertreter der unabhängigen Friedensbewegung als Demonstrationsredner nach Bonn, Amsterdam, Westberlin ein und formulierten gemeinsam mit ostdeutschen Freunden die "Erklärung für den Frieden in Europa" zur Konferenz für Europäische Nukleare Abrüstung (END) in Perugia im Sommer 1984. Kurz vorher kam es in Weimar zu einer Verhaftungswelle. Wir luden alle davon Betroffenen offiziell nach Perugia ein, hielten symbolisch die ersten Stuhlreihen für sie im Konferenzsaal frei und erweiterten dadurch Aussagen und inhaltliche Gewichtung der Konferenz zum Unmut jener Friedensfunktionäre des Westens, die der staatlichen Außenpolitik des Ostens verpflichtet waren.

Einige grüne Bundestagsabgeordnete – namentlich Petra Kelly, Gert Bastian, Heinz Suhr, Ulrich Fischer, Wilhelm Knabe und Karitas Hensel – nutzten ihren diplomatischen Status für Kontakte und Informationen nach Ostberlin. Andere nahmen von Bonn aus unverzichtbare Aufgaben wahr, darunter der Abgeordnete Milan Horáček, Elisabeth Weber, Osteuropareferentin der grünen Bundestagsfraktion, sowie Frieder Wolf, unter anderem langjähriger Mitarbeiter von Petra Kelly.

Die zentrale Nahtstelle zwischen Ost und West war für uns Jürgen Fuchs, nach seiner Ausbürgerung auch Roland Jahn. Fuchs erstellte regelmäßig die "Dialog"- Hefte, sie wurden in größeren Auflagen in der grünen Bundestagsfraktion gedruckt und anschließend im Diplomatengepäck zusammen mit Büchern und weiteren nützlichen Dingen nach Ostberlin gebracht – solange es ging und keine Einreisesperre verhängt wurde.

Zur zweiten Großdemonstration der Friedensbewegung in Bonn im Juni 1982 hatte sich im Vergleich zur ersten schon viel verändert. Unter Führung einiger Grüner, unter anderem massiv unterstützt durch Rudolf Bahro und Petra Kelly, lehnte ein Teil der Friedensbewegung einen gemeinsamen Aufruf ohne Einbeziehung der Menschenrechtsfrage und klare Solidarität mit den politischen Gefangenen in der DDR und Osteuropa ab. Dies führte im Frühjahr 1982 auf einer Konferenz in der Bad Godesberger Stadthalle mit über 1000 Teilnehmern zu einer wichtigen, öffentlich nicht mehr zu übersehenden Differenzierung innerhalb der Friedensbewegung in Westdeutschland. Wir unterstützten zwar einerseits den Aufruf der Konferenzmehrheit aus dem DKP-SPD-DGB-Spektrum und lehnten die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen durch die Nato entschieden ab, ergänzten den Text jedoch mit einer Präambel unter der Überschrift "Für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte in Ost und West". Auf dieser Grundlage mobilisierten wir für die gleiche Demonstration mit einem neuen, erweiterten Inhalt, und getrennte Pressekonferenzen folgten. Der Hauptvorwurf gegen uns hieß: Spaltung der Friedensbewegung. Entscheidend blieb jedoch die öffentliche Wirkung, denn die Friedensbewegung verlor in der breiteren Öffentlichkeit ihre Einäugigkeit. Während bei der ersten Demonstration im Oktober 1981 etwa 90 Prozent der Demonstrationsteilnehmer in zentral und regional organisierten Sonderzügen und Bussen nach Bonn anreisten, nahmen ein Jahr später fast doppelt so viele teil. Noch nicht einmal die Hälfte hatte sich per Bus oder Bahn angemeldet, war also im engeren Sinne nicht politisch organisiert.

Wir schickten Einladungen nach Ostberlin – Rainer Eppelmann sollte auf der Kundgebung reden, doch er durfte nicht ausreisen. Andere versuchten es mit Stefan Heym und Christa Wolf – auch sie mussten zu Hause bleiben. Den DDR-Oberen war das Risiko eines Überschwappens der Friedensbewegung ins eigene Land zu groß. Jürgen Fuchs aus Westberlin konnte kommen und auf der Kundgebung für den Osten reden. Ich zitiere einige Sätze aus seiner Bonner Rede am 10. Juni 1982:

Ganz ohne Zweifel wären auch viele DDR-Bürger nach Bonn gekommen, um gemeinsam mit euch für ein atomwaffenfreies Europa und eine Welt ohne nukleare Zerstörung zu demonstrieren. Aber ihr kennt ja die real existierenden Verhältnisse und die Beschaffenheit des militärischen Sperrgebietes, das sich "Staatsgrenze" nennt. Vielleicht finden bald von unten organisierte Friedensdemonstrationen, wie diese, in Leipzig oder Dresden statt. Dann beantragt rechtzeitig die Einreise und seid dabei. … Die Sache des Friedens braucht die ganze Wahrheit und unsere ungeteilte Solidarität. Verständigen wir uns von unten her, über die ideologischen und militärischen Schützengräben hinweg.

Auch Roland Jahn wurde fester Teil unserer Zusammenarbeit. Am 17. Juni 1983 lud ihn die grüne Bundestagsfraktion unmittelbar nach seiner Ausbürgerung zusammen mit Thea Rost und Jürgen Fuchs zu einer Diskussion am Tag der Deutschen Einheit nach Bonn ein. Die Diskussion war bestimmt von den unterschiedlichen Auffassungen zur deutsch-deutschen Politik, zur Bedeutung einer blockfreien Friedenspolitik von unten und von den Erfahrungen der einen Monat zurückliegenden Aktion einiger führender grüner Politiker auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin.

Deren Vorgeschichte war folgende: 1982 war der "Berliner Appell – Frieden schaffen ohne Waffen" auf Initiative einiger ostdeutscher Persönlichkeiten öffentlich geworden und erregte große Aufmerksamkeit. Wenige Monate später protestierten mehrere hundert ostdeutsche Frauen unter Nennung ihres Namens und ihrer Adresse gegen ein neues Wehrdienstgesetz.

In seinem in der taz veröffentlichten "Offenen Brief an die Europäische Friedensbewegung" informierte Jürgen Fuchs 1983 über die gesellschaftlichen Entwicklungen in der DDR, der ČSSR, in Polen, Ungarn und der Sowjetunion. Er entzog damit der westlichen Friedensbewegung erneut die Möglichkeit des Nichtwissens und gab der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR Namen. Konkret ging es um die Bedrohung für Roland Jahn, Ute Hinkeldey, Michael Blumhagen, Manfred Hildebrand, Lutz Rathenow und andere, und der Brief schloss mit der Bitte:

Helft den DDR-Leuten! … Das ist keine Belastung der Friedensbewegung durch Menschenrechtsfragen! Die Friedensbewegung in Ost und West steigt und fällt damit, ob es ihr gelingt, Raketen abzubauen, Krieg zu verhindern und Zellentüren zu öffnen.

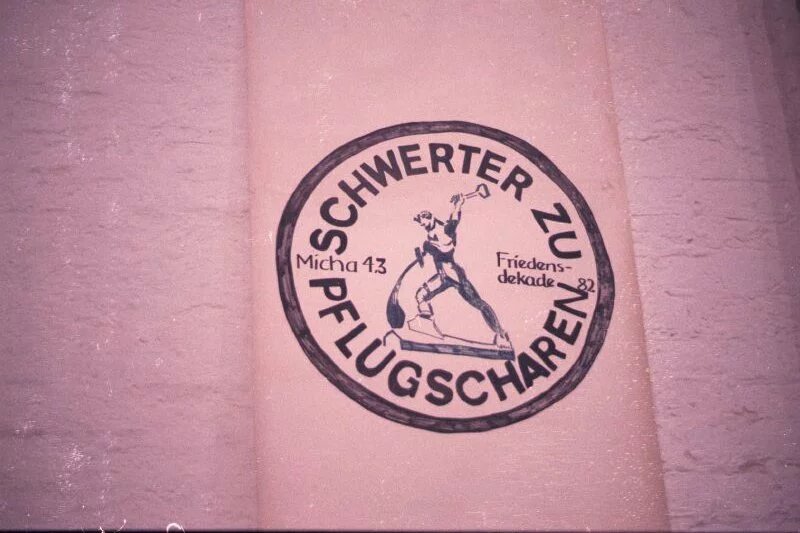

Dann folgte der Hinweis auf die bevorstehende END-Konferenz in Berlin: Eine Gelegenheit, über alles zu sprechen. In diesem Sinne "Schwerter zu Pflugscharen".

Diese 2. END-Konferenz, die ich für die Grünen mit vorbereitete, wurde gegen den Willen der Veranstalter zu einem Fest für den Ost-West-Dialog von unten. Die Aktion in Ostberlin folgte auf den ersten, eher langweiligen Konferenztag. Über Nacht trafen wir uns im Hinterzimmer eines italienischen Restaurants in der Zehlendorfer Clayallee, organisierten weiße Bettlaken, Farbe und Pinsel – und am nächsten Morgen fuhren Petra Kelly, Gert Bastian, Roland Vogt, Gabi Potthast und ich mit einem Tagesvisum über die Grenze, um in unmittelbarer Nähe der Weltuhr auf dem Alexanderplatz mit Transparenten "Schwerter zu Pflugscharen" und "Für Abrüstung in Ost und West" zu demonstrieren. Die Aktion begann um fünf vor zwölf und dauerte nur wenige Minuten. Im Nu waren 50 Lederjacken da, wir wurden verhaftet, in einem Kleinbus ins Gefängnis gefahren und am späten Nachmittag wieder freigelassen.

Nachdem die DDR-Staatsführung die Aktion in den 19-Uhr-Fernsehnachrichten noch dementiert hatte, wurden in der 20-Uhr-Tagesschau die von einem Freund gesicherten Fotos über die Aktion veröffentlicht. Das Thema der END-Konferenz war damit gesetzt, die Wut der Veranstalter grenzenlos. Der Horizont der Friedensbewegung hatte sich jedoch für die breite Öffentlichkeit unumkehrbar geweitet.

Am nächsten Morgen erhielten Petra Kelly, Gert Bastian und ich auf der Westberliner Konferenz einen persönlichen Brief vom Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Er bedauerte, uns nicht getroffen und nicht mit uns gesprochen zu haben. Dieser Brief wurde zum Ausgangspunkt für die Einladung einer ersten offiziellen Delegationsreise der Grünen nach Ostberlin im Oktober 1983. Der Besuch wurde mit Jürgen Fuchs und Roland Jahn in allen wichtigen Details vorbereitet – strategisch und menschlich. Eine Liste mit den Namen der uns bekannten politisch Inhaftierten wurde fortlaufend vor Beginn der Gespräche aktualisiert und dort überreicht.

Die symbolische Wirkung dieses Besuchs und der veröffentlichten Fotos wurde von der SED-Führung unterschätzt. Immerhin wurde Katrin Eigenfeld aus Halle aus dem Gefängnis entlassen. Petra Kelly erschien im Neuen Deutschland auf der Titelseite und in der Aktuellen Kamera als Topmeldung, zur Überraschung der ost- und westdeutschen Öffentlichkeit in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Schwerter zu Pflugscharen". Wir nutzten den Aufenthalt in Ostberlin für Treffen in zahlreichen Ostberliner Wohnungen und bereiteten für den 4. November – fünf Tage nach dem Gespräch mit Honecker und wenige Wochen vor der Entscheidung des Deutschen Bundestages über die Nato-Nachrüstung – eine Aktion in Ostberlin vor mit dem Ziel, in der dortigen sowjetischen und amerikanischen Botschaft eine Petition für Abrüstung in Ost und West zu überreichen. Teilnehmen sollten Mitglieder der unabhängigen Friedensbewegung der DDR und je zwei Friedensfreunde aus der Bundesrepublik, den Niederlanden und Großbritannien.

Drei Tage nach unserem Besuch bei Honecker kamen etwa 250 Menschen zum informell vereinbarten Treffpunkt Friedrichstraße. Die Staatssicherheit hatte in den 24 Stunden davor etwa 400 Mitglieder der unabhängigen Friedensbewegung vorsorglich inhaftiert, um ihre Teilnahme an der Petitionsübergabe zu verhindern.

Einen Tag vorher besuchte Herbert Häber aus Ost-Berlin frühmorgens Gert Bastian in seinem Bonner Abgeordnetenbüro. Er hatte als ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen am Gespräch der Grünen-Delegation mit Erich Honecker teilgenommen und wollte mit Unterstützung von Gert Bastian meine Nicht-Teilnahme an der Aktion erreichen, um „den außenpolitischen Erfolg des Gesprächs mit der politischen Führung der DDR nicht zu gefährden“. Ich fuhr umgehend nach Berlin, sprach mit Jürgen Fuchs und Roland Jahn, wurde auch in West-Berlin von der Stasi beobachtet und war am nächsten Tag am Grenzübergang einer jener Gäste, deren "Einreise unerwünscht" war.

Von da an durfte ich nicht mehr einreisen. Die Führung der DDR reagierte mit einem länger anhaltenden Verbot für grüne Mitglieder, Mandats- und Funktionsträger. Das galt auch für den Bundestagsabgeordneten und deutschlandpolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Dirk Schneider von der Alternativen Liste Berlin. Er war – wie man heute weiß – bezahlter Mann der Stasi.

Jürgen Fuchs war in den Westberliner Jahren zahlreichen Demütigungen ausgesetzt. Er musste sich von den Handlangern des Ostens und ihren Helfern über Jahre immer wieder den Vorwurf des ewig unverbesserlichen Bürgerrechtlers und Revisionisten gefallen lassen. Besonders schmerzhaft für ihn war das Verhalten vieler Schriftstellerkollegen – so zum Beispiel auf einem Treffen im Dezember 1981 von Schriftstellern aus Ost und West in Ostberlin, die in einer gemeinsamen Erklärung ihre politische Unterstützung für den Aufmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten gegen die Solidarność in Polen bekundeten. Heinrich Böll hat mir 1985, wenige Monate vor seinem Tod, in einem langen Gespräch seine Eindrücke des Saarbrücker Schriftstellertreffens 1982 vermittelt, das er nicht in guter Erinnerung hatte. "Wir hätten klarer sein müssen", sagte er. "Wir hätten mit Fuchs gehen müssen."

Jürgen Fuchs widmete sich bis zum Fall der Mauer vor allem der Zukunft des Ostens und der Menschen in der DDR. Danach konzentrierte er seine Arbeit auf die Aufarbeitung der Vergangenheit – auch dies um der Zukunft willen. Ich traf ihn zuletzt 1998 bei einer Lesung zu seinem Buch "Magdalena" in Bonn. Jürgen Fuchs hat als Oppositioneller in der DDR, als politisch Inhaftierter, als von Kollegen geschmähter Schriftsteller und als erfahrener Psychologe in der Arbeit mit Jugendlichen einen tiefen, weitreichenden Zugang zu den gesellschaftlichen und seelischen Folgen der DDR-Diktatur erschließen können. Er hat als Schriftsteller eine Sprache gefunden, die uns helfen kann, einen Teil seiner Erfahrungen zu verstehen und in der schulischen, bildenden und politischen Arbeit weiter zu geben.

Zwei schreckliche Diktaturen faschistischer und stalinistischer Prägung haben das letzte Jahrhundert bestimmt. Die Akten der Stasi dokumentieren einen Teil davon. Bei der Aufarbeitung dieser Vergangenheit, den gesellschaftlichen Folgen totalitärer Strukturen und ihren seelischen Auswirkungen wird Jürgen Fuchs uns noch lange fehlen.

Dieser Artikel ist ein Beitrag von Lukas Beckmann aus dem Buch "Im Dialog mit der Wirklichkeit: Annäherungen an Leben und Werk von Jürgen Fuchs". Das Werk ist am 26. Mai 2014 im Mitteldeutschen Verlag Halle erschienen und wird herausgegeben von Ernest Kuczinsky.